創造性とは無意識を含めた「本当の自分」と、自分にとっての「意味のある素材」との化学反応のことである。それは既にあるものではない、新しい世界の誕生に関わること。自分自身がこの世界と関わり変化を続けている証でもあります。創造によって変化しながら進むことで、現状維持とは違った風景が流れ出す。流れることで時間が動き心も動き出す。そして動き出すものだけが未来へと続く道を歩むことができる。

未来とは今現在知りえないものの総体です。つまり予測できたり、あらかじめ決定できるものは真の意味で未来ではありません。予定調和の外が本来の意味での未来。そしてその未来にしか咲かない花がある。この花は、今現在には咲いておらず、また過去にも咲いていない。その花がどんな花であるか今現在はわからない。創造性とのアクセスで、真の未来と繋がった道を歩むことでしか見ることができないのです。

創造性は未来へ至る原動力であり、未来の花を咲かせる魔法のようなものです。今現在から観る「未来の花」とは個々人だれもがもっている創造力と、未来にしか発動しない希望や好奇心、積極性などが一体となって出来たイメージのようなものです。そのイメージはいつかきっと具体的な形となって現れる。もちろんそこに至るには、惜しみない努力や創意工夫、諦めない心なども必要です。逆にいえばそれらを要求する力を未来の花は持っている。その花に少しだけでも近づいてみたい、そういった気持ちが創造の始まり。そして創造的転位のはじまりなのです。

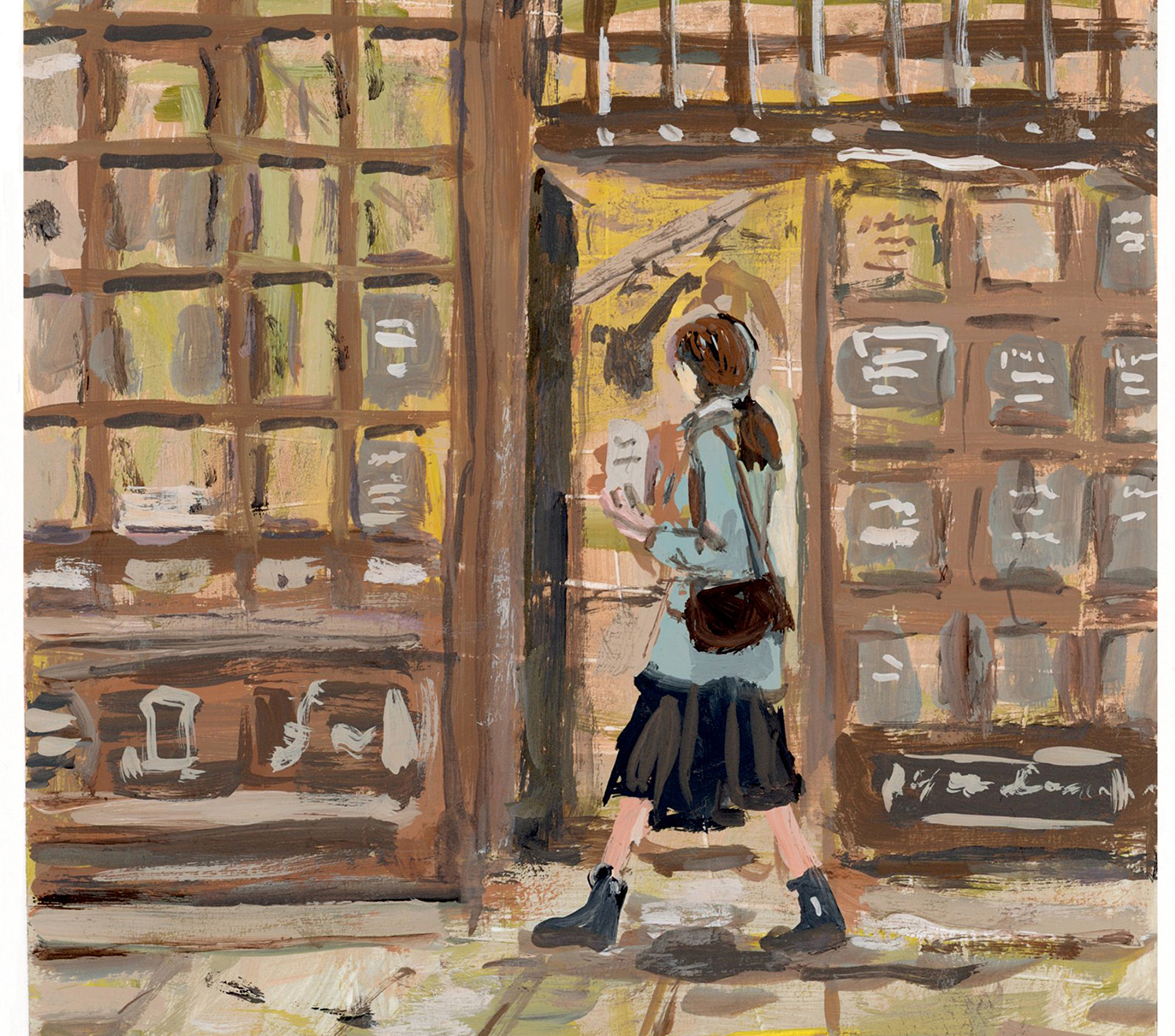

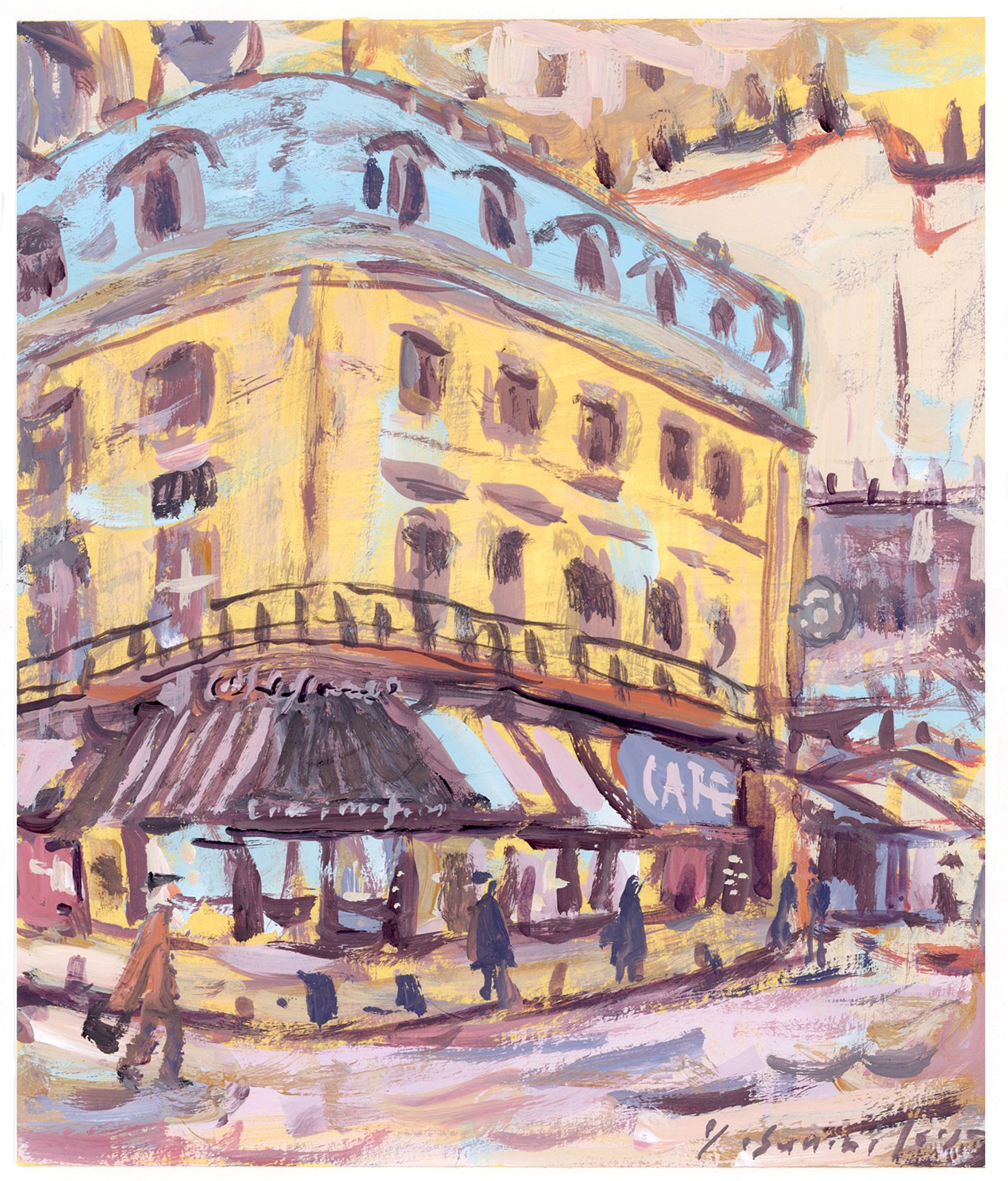

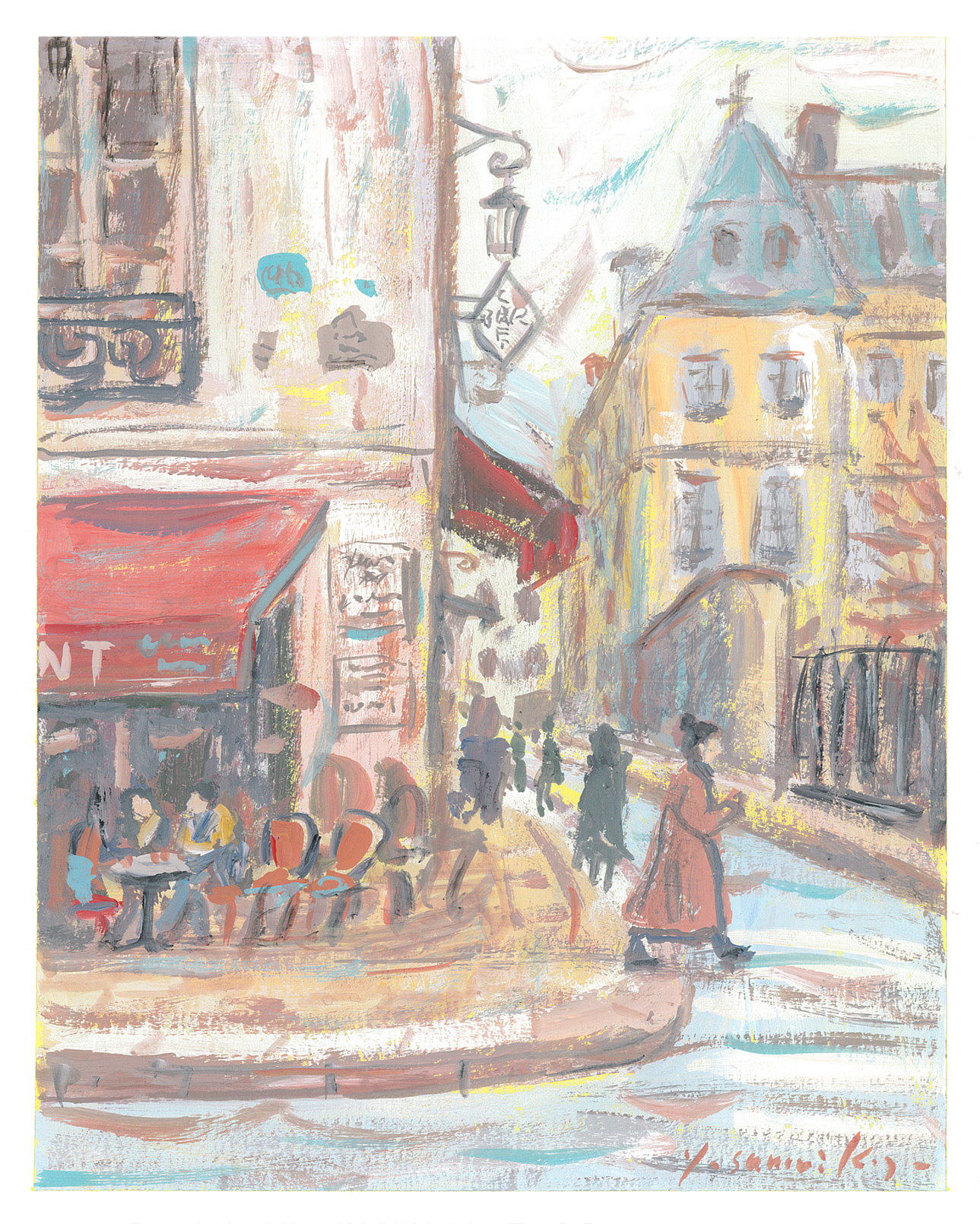

AUTOPOIESIS 274/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』