よく「現実逃避」などと言います。現実の辛さやストレス、受け入れがたいことなどを拒絶し、現実が届かないところへと逃避する。小さなストレスを取るためのプチ逃避は、食事や買い物、好きな音楽や映画、多様な趣味などがあります。これらは健全は逃避で、現実へ戻れるので問題はありません。逃避が問題になるのは、現実に意思が立脚しておらず、非現実的な逃避場所を中心としてしまうことです。そうなれば必ず現実に問題が発生してきます。

現実を否定して逃避場所へ一歩後退する。つまり中心とする場所を非現実へ転位させる。これを「逃避的転位」と名付けるとします。この「逃避的転位」の最大の問題は中心が後退することです。では後退がだめなら前進ならどうか。中心を現実ではなく前進した先へ置く。そのことで相対的に現実は後ろになり、むしろ逃避場所に降格する。これなら問題はありません。

現実にたいする前進とはなにか。それは「創造性」へのアクセスです。まだ現実にないものを作り出す。あるいはその可能性に挑戦する。よってただの技術的反復や模倣では現実を後退させるこはできません。それらが創造とは区別される所以はここにあります。創造性には「本質的な個性」と素材(或いはテーマ)との化学反応が必要です。そのためには無意識を含めた「自分自身を知る」ことが必須となる。「本当の自分」が新しいものを作り出そうと挑戦を続ければ、中心が創造性に転位し現実は後退する(創造的転位)。当然現実のストレスも苦悩も遠くに離れてしまう。真の意味での創作が精神的な安定をもたらすことは自明なのです。

次回は「創造的転位」に必要不可欠な「無意識の認知」について考察していきます。

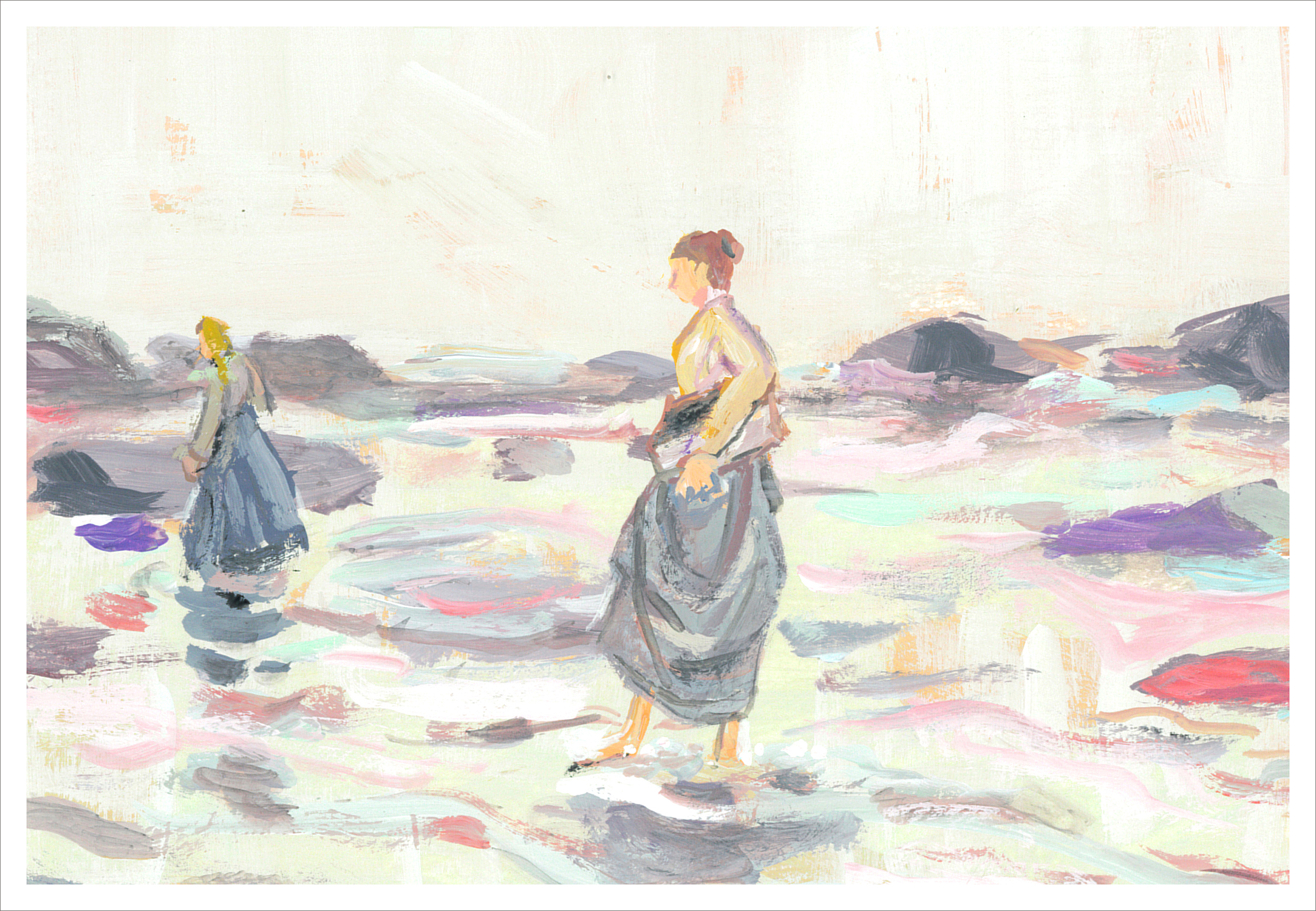

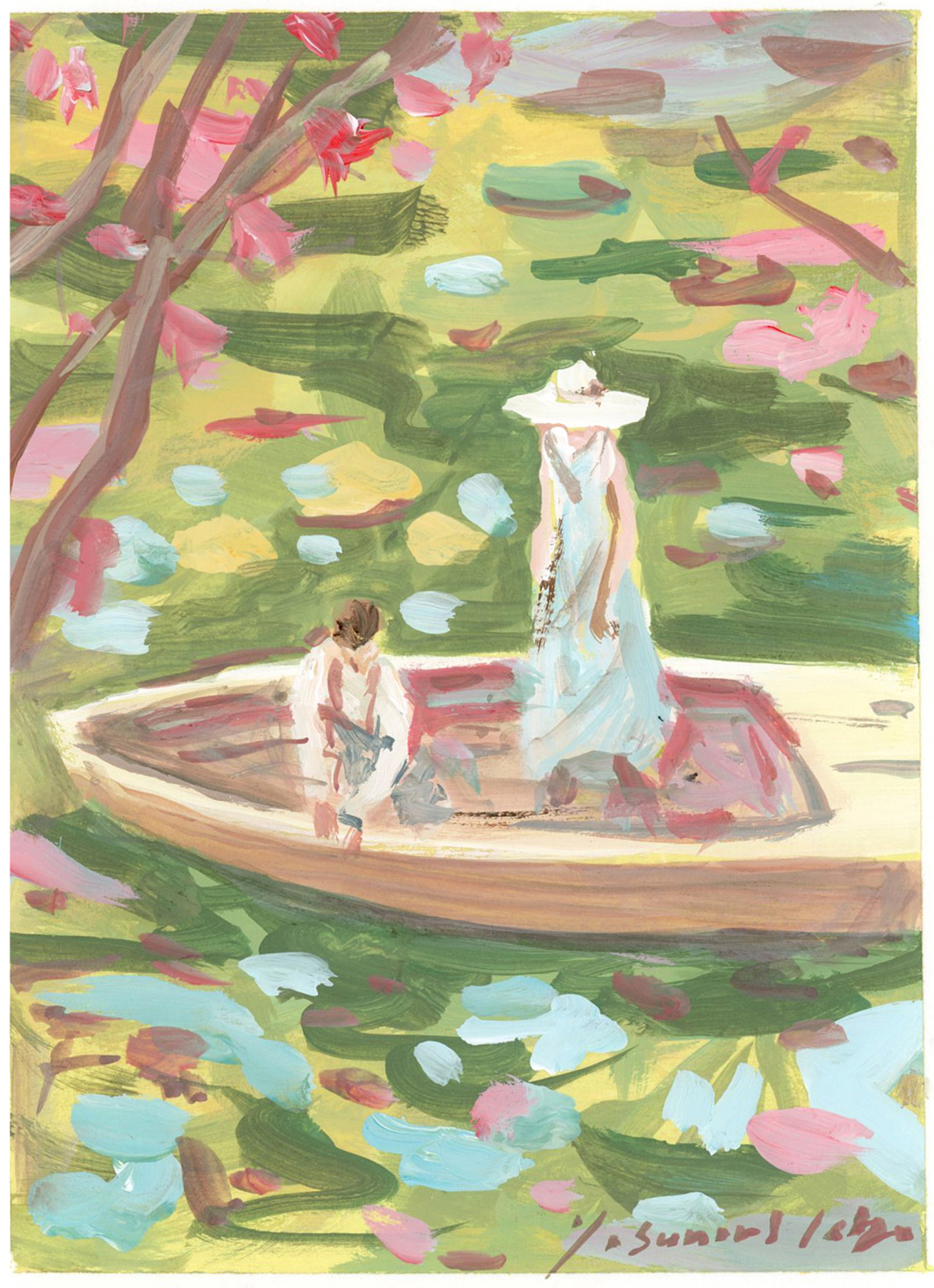

AUTOPOIESIS 270/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』