「なんのために生きているのか」という問いの答えを発見するために、問いに答えようとするのではなく、問いを洗練されることで、その中から答えを蒸留していく。そして「私はいかなる個人的目的のために生きているのかしら?」という問いに行き着きました。しかしこの問題は、ただ物質やエネルギーを得て暮らすだけでは解決しない問題です。それは「精神」をもつ存在である人間の宿命。よって問いの中から物質的なものを除外する必要があります。

物質的なものを除外した問いをたてると、「私はいかなる個人的、非物質的な目的のために生きているのかしら?」という長い問いになります。ひどく分かりにくいので言い換えると、「私はいかなる精神的な目的のために生きてるのかしら?」となります。結果的に個人を精神に置き換えただけですが、これはかなり重要なことです。

問いから「社会性」と「物質」を差し引いた残りが今の問いです。ここまで問いを絞ると「精神的な目的」を発見すれば良いことが分かってきます。それは「社会的な目的」でも、「物質的な目的」でもないものです。普段その二つにしか関心がない場合は、答えを発見することが困難であることは言うまでもありません。

「なんのために生きているのか」「なぜ生きているのか」といった問いの答えが出にくいのは、社会的なものや物質的なものに関心が向きすぎていることが原因です。つまり資本主義と経済に支配されると、根本的な問いに答えられなくなるということです。むしろ資本主義や経済は、そのような問いを考えさせないことで、一つの方向へ人々を流し込んでいく。しかし精神をもった人間であれば、この問いは最も重要な問いであり、決して避けられない問いなのです。

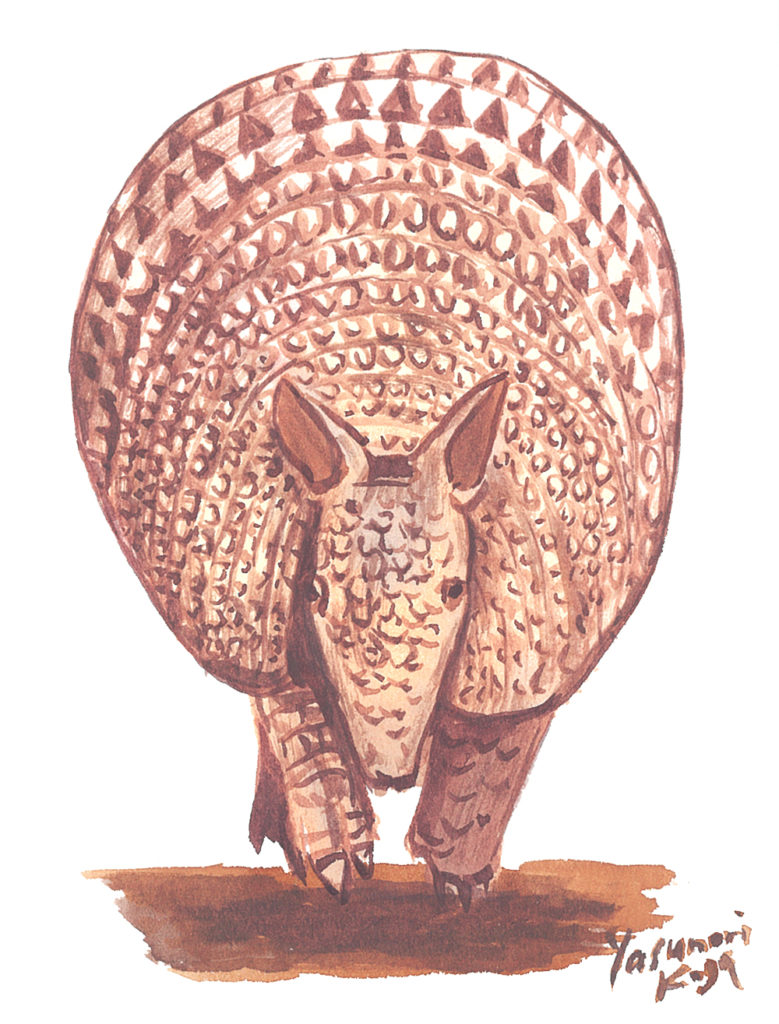

AUTOPOIESIS 0074/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリのHP→『Green Identity』