無意識から掘り出した「本当の自分」と、自分にとっての「意味のある素材」との間に創造が生まれる。ただの制作ではなく創造から生まれたものは、真の意味での「自分のもの」です。自分自身がいたからこそ、まだ世界に存在しなかったものが生まれた。それは誰に強制されたものでも、何かの模造品でもないもの。つまり創造によって制作されたものは、製作者がこの世に存在し、その存在が他の誰でもない「その人自身」であることを示しています。

もし出来上がったものが未完成だったり気に入らなかったりしたとしても、そこには世界と自分自身とを繋ぐ決定的な証拠が存在します。ただの機械作業でも、他人のコピーでも、周囲への迎合で作ったものでもないのであれば、必ずそこには世界に対する「自己の存在証明」が示されている。この意味において失敗を否定する必要がなく、むしろ失敗と思えるものに、習慣の檻から解放してくれる新しい世界の扉が隠されている。

創造性を発揮した表現を続けることで、それ自体が「普通のこと」になってきます。だんだんと既成のもの以外のものを作り出すことが当たり前になる。しかも自分自身の手で。現状維持ではなく前進と上書きが日常化すると、発展し伸びていくことがデフォルトになる。すると停滞する構造にも敏感になり、問題を未然に回避するようになる。枝葉を伸ばし止まることなく発展する植物のように、花咲く未来へと枝葉をのばしていく。創造性は未来の花を咲かせるための原動力であり、自分にとっての信頼できる道しるべなのです。

最後は創造性によって生まれる「未来の花」とは何なのかについて考えていきます。

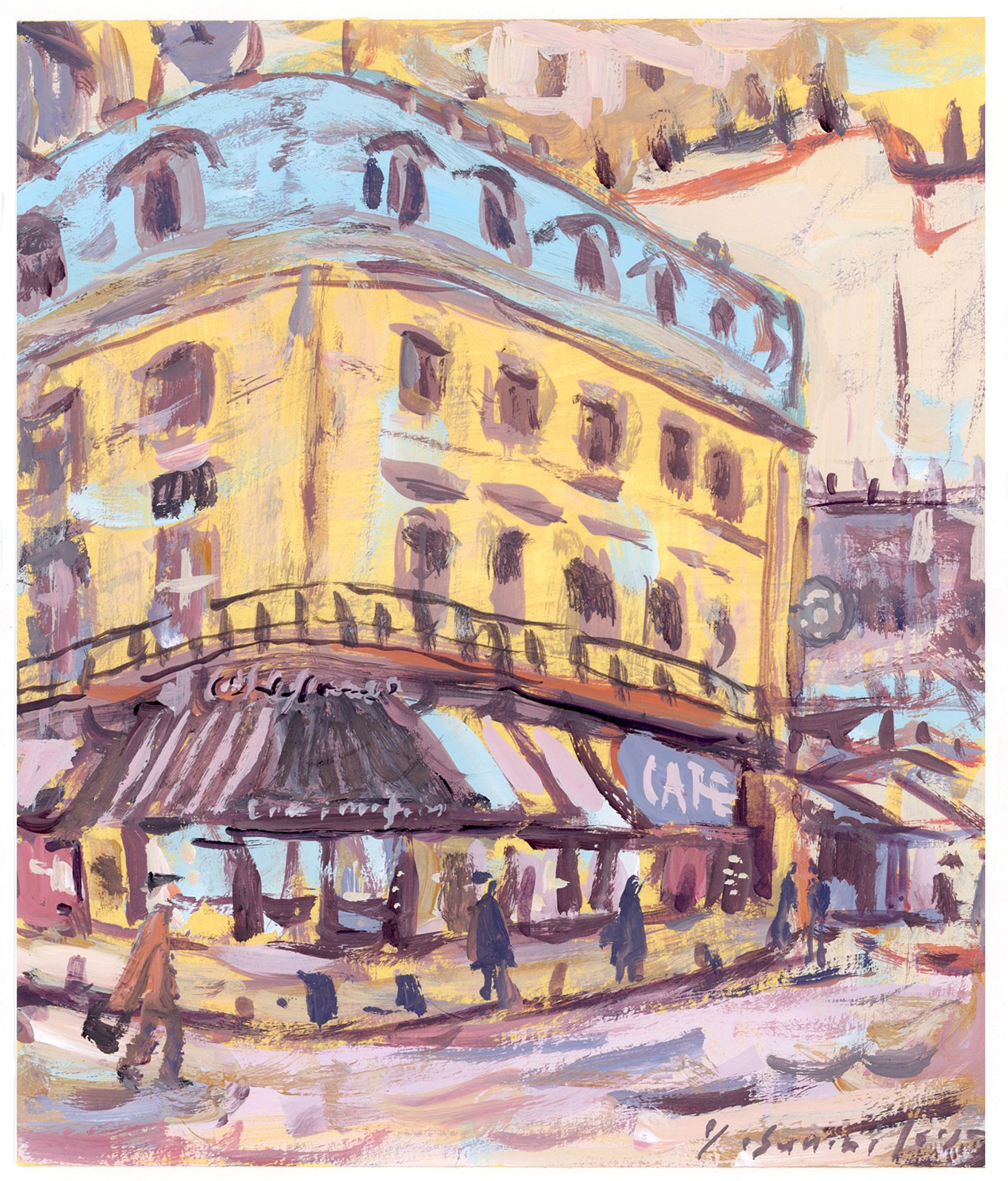

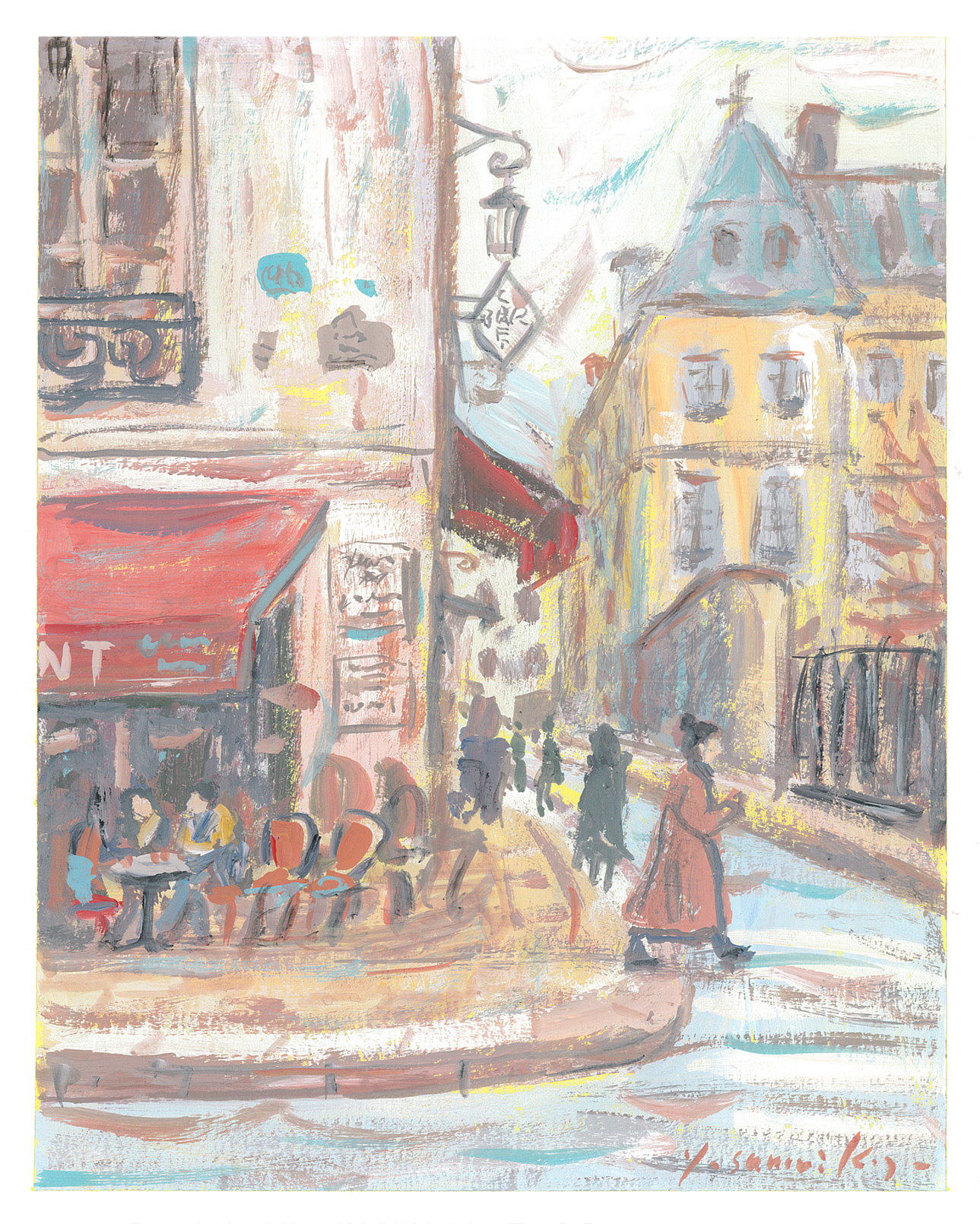

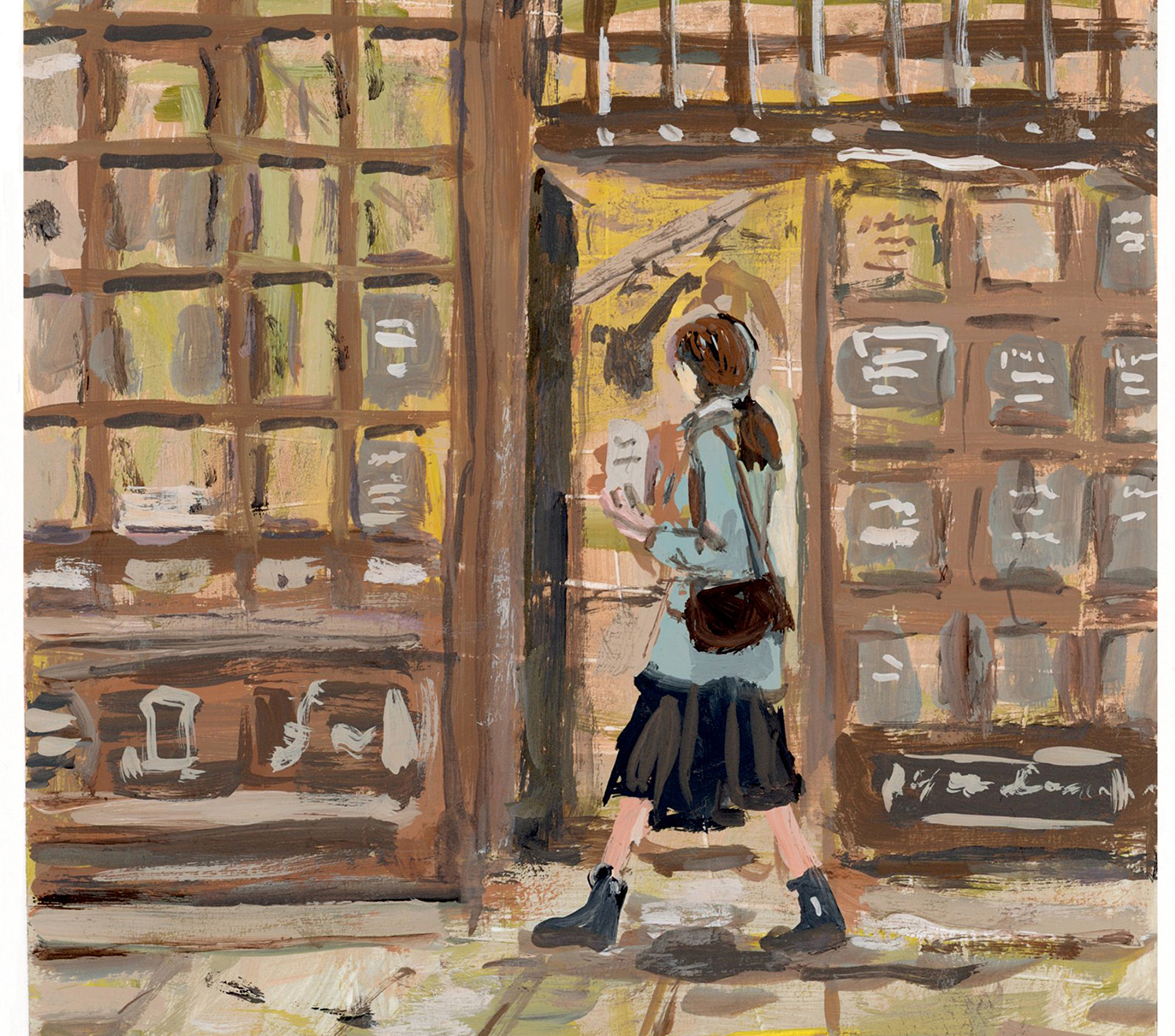

AUTOPOIESIS 273/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』