表現とはなにか。それは自分のなかにあるものを外へ出して、他人に分かるようにすること。あるいは伝えたいことがあり、それを正しく表に出そうとすること。つまり、自分の中にあるだけでは、他人には伝わらず、それは結局のところ世界に存在しないことになる。だから表に出していくということでしょう。しかし表現には二種類あり、前述の「自分の表現」ともう一つは「他人の表現」です。「他人の表現」だと本当の意味での表現にはならない。たとえば「私は空が好きだと発音しなさい」と言われてそれに従っただけなら、それは「自分の表現」とは言わない。「他人の表現」です。

表現とは「自分の表現」である限り自分のものであり、そこには責任も発生してきます。それに対して「他人の表現」に従うだけなら、その苦労はあれど、責任はなく気らくです。以前、作家の司馬遼太郎さんが「奴隷の気らくさ」と表現されていましたが、そのことをよく表しています。よって自分の表現を明確にすればするほど(個性をハッキリさせるほど)そこには責任も発生してくる。なので、自己表現を進めていくと責任が現れてきて、心のよわいひとはひるんで退却してしまうこともある。そしてまた別のことで同じことを繰り返すという現象がしばしば起こります。

表現と自分自身が重なりをみせる。これは心理学的には「心の健康」が維持されている状態です。自分に嘘や偽りがなく、他人に対してもそうである。現実が受け入れられており、自己逃避の必要がない状態です。つまりその状態は自己表現とそこにある責任が正しいかたちで自分と接している。この心の理想状態を作るには、自己表現とそれに対する責任の受け入れが不可欠です。そしてそれを可能とする「心の安定」も、じつは自己表現の洗練と受け入れによって生まれます。ここには「自己表現」と「心の安定」が責任(自分のものとみなすこと)によって結びついた「円環」があるのです。

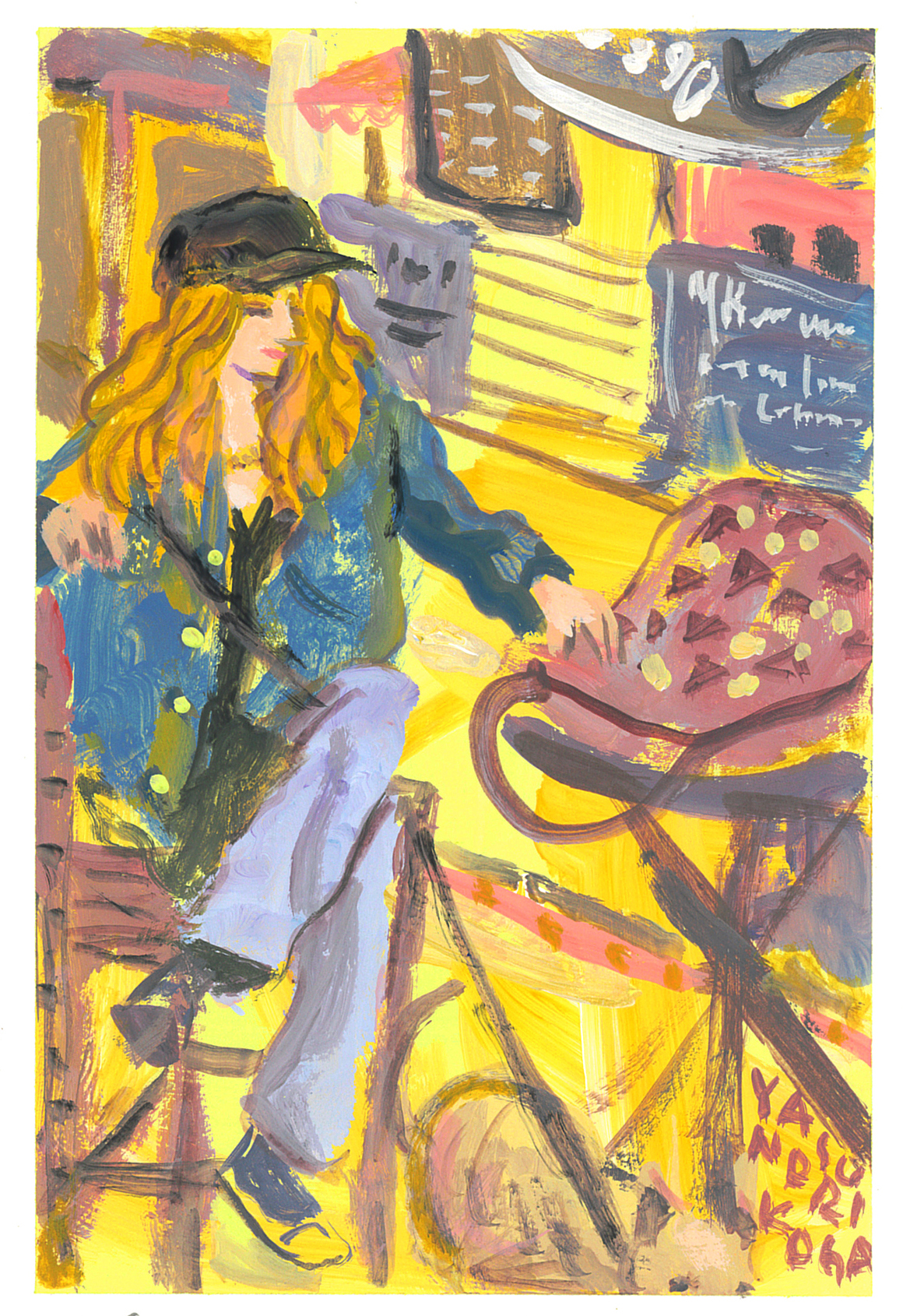

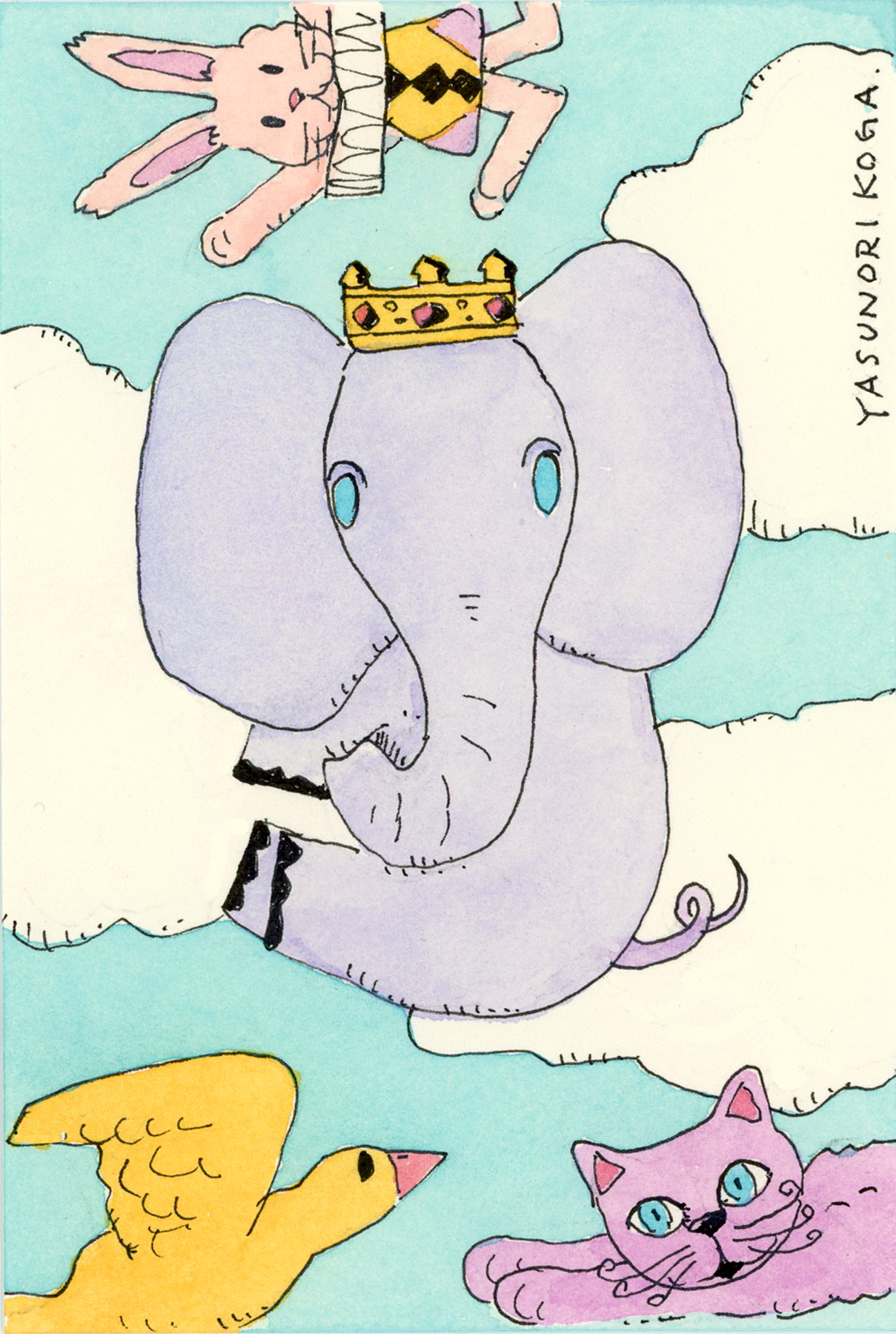

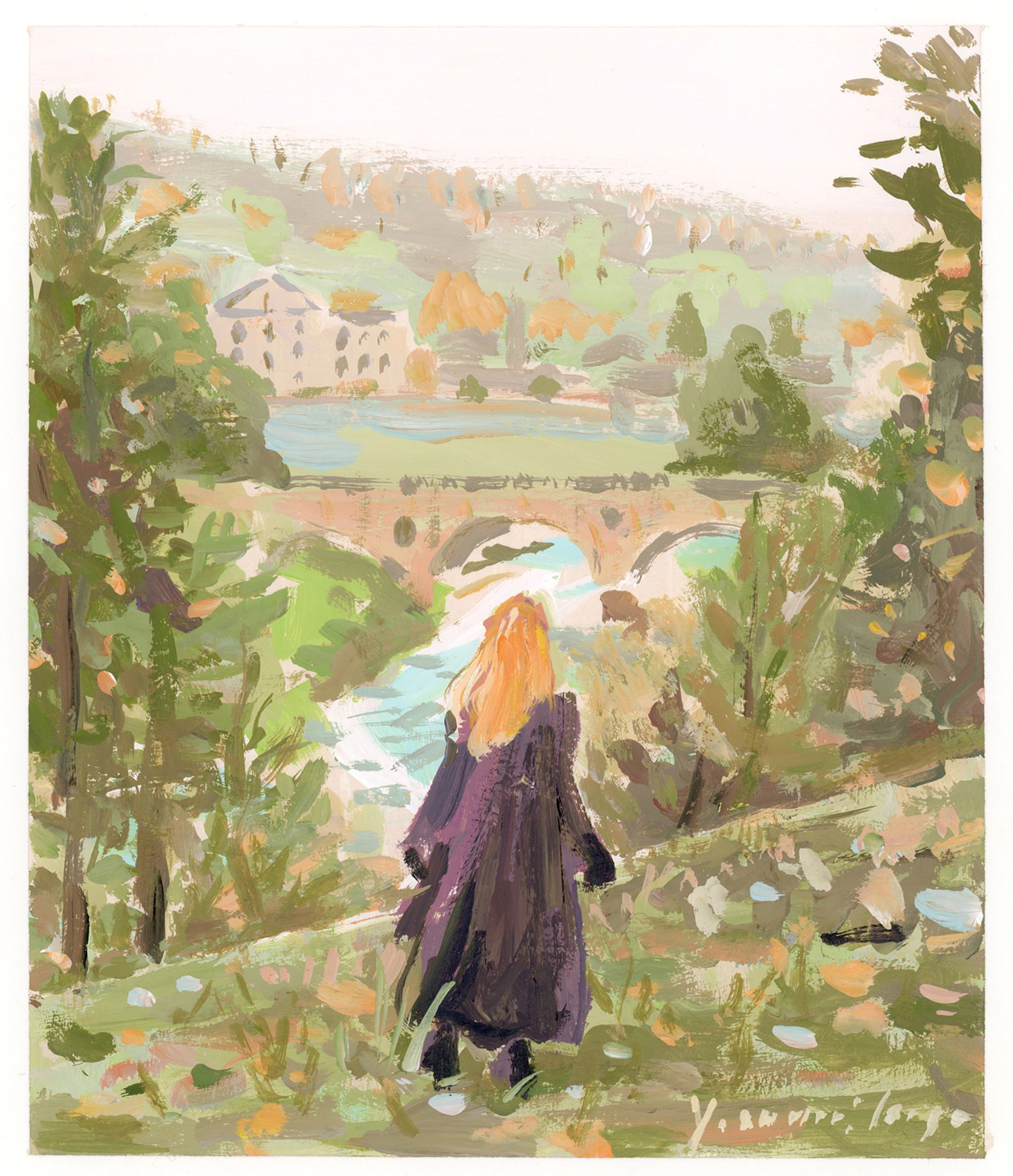

AUTOPOIESIS 246/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』

YKアートコミューン →『YK art commune』