人は何かの軸をつくり、それを中心に生きることで安定します。例えば規則正しい生活であったり、趣味であったり思想であったり。なんの基準もなく好き勝手を繰り返すと、不安定になり最後は破堤(カオス化)します。コマが中心軸を基に回転することで安定するように、ブレない中心が必要です。もし中心がブレてしまうと、回転は楕円を描きはじめ不安定になっていく。あるいは軸をたくさんもち、そのつど替えるとすると、回転を毎回止めることになります。全体を一つの中心軸に沿わせないと、どうしても非効率で不安定になっていく。

もちろん軸がなくても生きてはゆけます。他の動物たちは軸をもたず、かわりに本能という基準に従い生きています。フロイトは、人間は本能の支配から自立へむかうがゆえに不安が発生すると言いました。よってこの不安こそが人間の証であり、本能支配へ逆もどりしないためにも、自分を律する軸が必要になります。好き勝手に動かないように、なにかの軸にそって自己を制御することで、初めて人間としての安定がある。

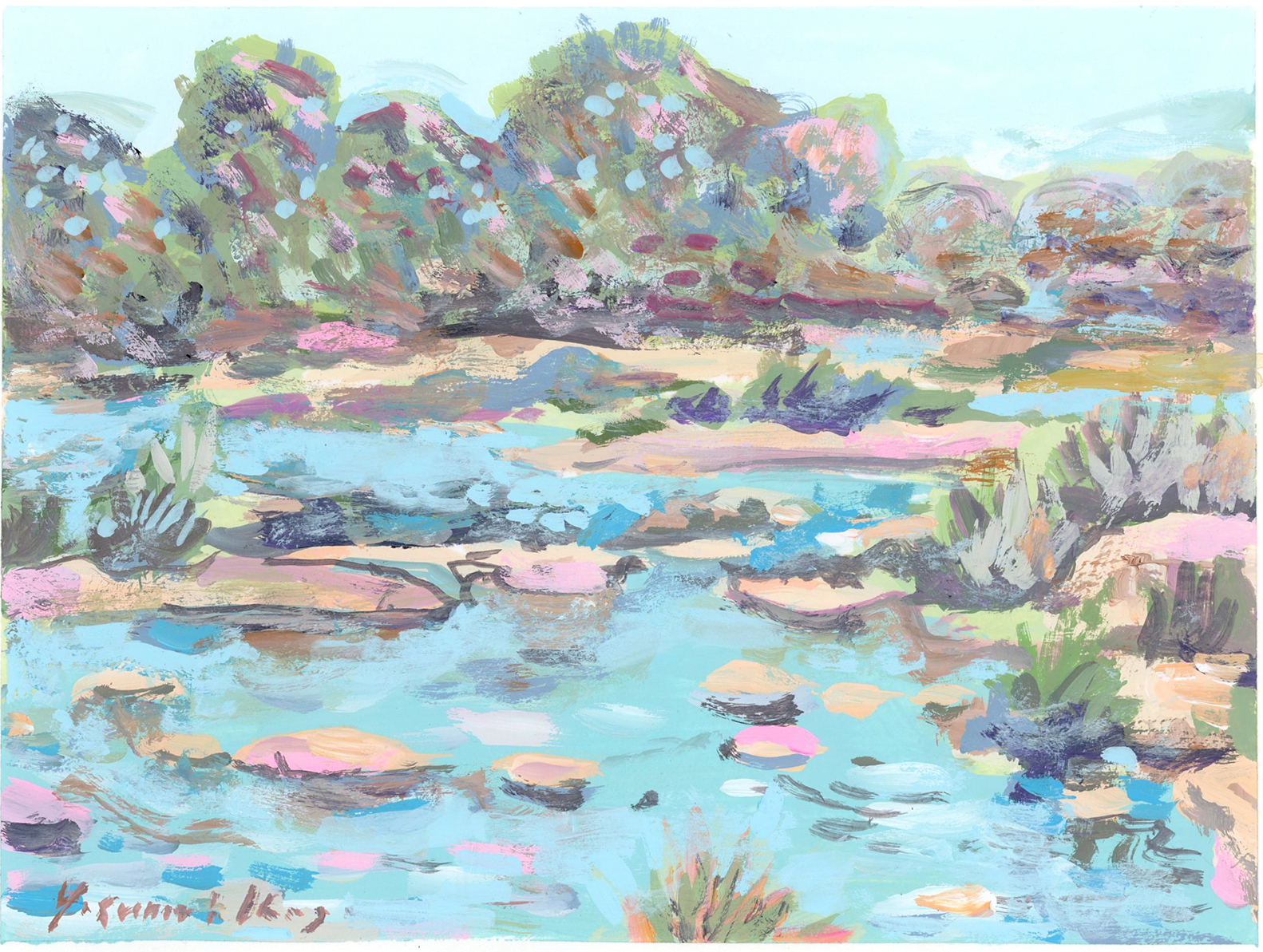

中心軸になるものは、本能のレベル(生活)以外の、いわば本能を抑制し、制御する行為によって作られます。たとえばスポーツをする。段々と上手くなるのは、好き勝手を抑え、ルールをかりて自己制御が可能になった証拠です。また絵などの芸術でも同じです。運動や芸術に不可欠な基準は、ビジネス書などにあるようなルールと違い、人間にとってより普遍的なものです。なので自己制御のための基準として優れています。中心軸は一貫性をたもち、分裂やカオスへむかう流れを抑えることで作られます。そして一つの軸で力強く回転することで、全体が倒れることなく、長期的に安定するのです。

AUTOPOIESIS 254/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』