自己表現という言葉をSNSなどでよく目にします。その意味を簡単にいえば「自分の表現」です。しかしたとえば人からこう言いなさいと命令されて「私は善人です」と叫んだ場合、これは自分の表現になるのか。あるいは周囲が悪人ばかりで忖度して自分も悪い行動をした場合、それは自分の表現とよべるか。という問題があります。これは外部に表現の原因があるので、その人の表現とは呼べません。つまり「外的な圧力や忖度による行動」は、自分の表現にはなりえないということです。

この問題はたとえばサブカルチャーであるマンガの二次創作やコスプレなどのにも潜んでいます。誰かが作ったキャラクターをつかって自分の表現をする。これらの表現はもちろんその人が行っているので、名目的にはその人の表現です。しかし先ほどの視点でいえば100%そうともいえないところが残ります。自分の表現と呼べるには、表現する対象よりも「自分自身が主体である」ときだけです。なので、二次創作であれ、コスプレであれ、その対象(モチーフ)よりも自分自身が大きくなくてはならないことになります。ここに二次創作での自己表現の難しさと、新しい可能性(創造性)もあります。

自己表現となりえるには、対象との化学反応が必要です。しかも対象に従属せずに「自分が主体を確保する」必要があります。自分の個性が飲み込まれず、服従せずに表明されている状態です。そこに「自己と他者との対話」の可能性がうまれる。「本当の自分」を少しでも表現によって知ってもらい、相手のそれも知ることが出来る。これが本来のコミュニケーションです。社会学者のデイヴィッド・リースマンは、過剰な忖度(承認依存)により逆説的に「孤独な群衆」が作られると言いました。そんな時代に真の自己表現を追求することは、根本的な孤独を解消する最も効果的な処方箋になりえるのです。

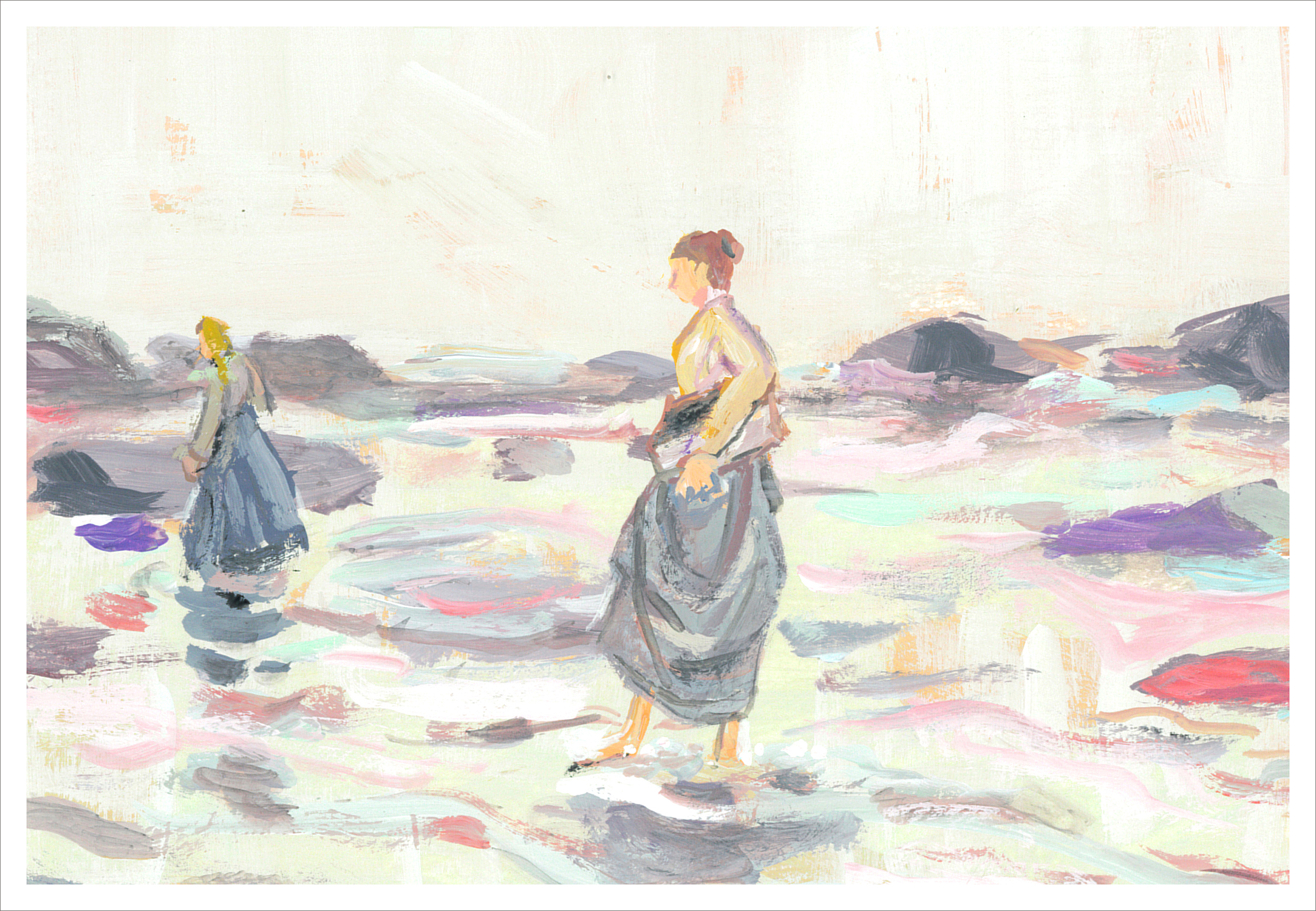

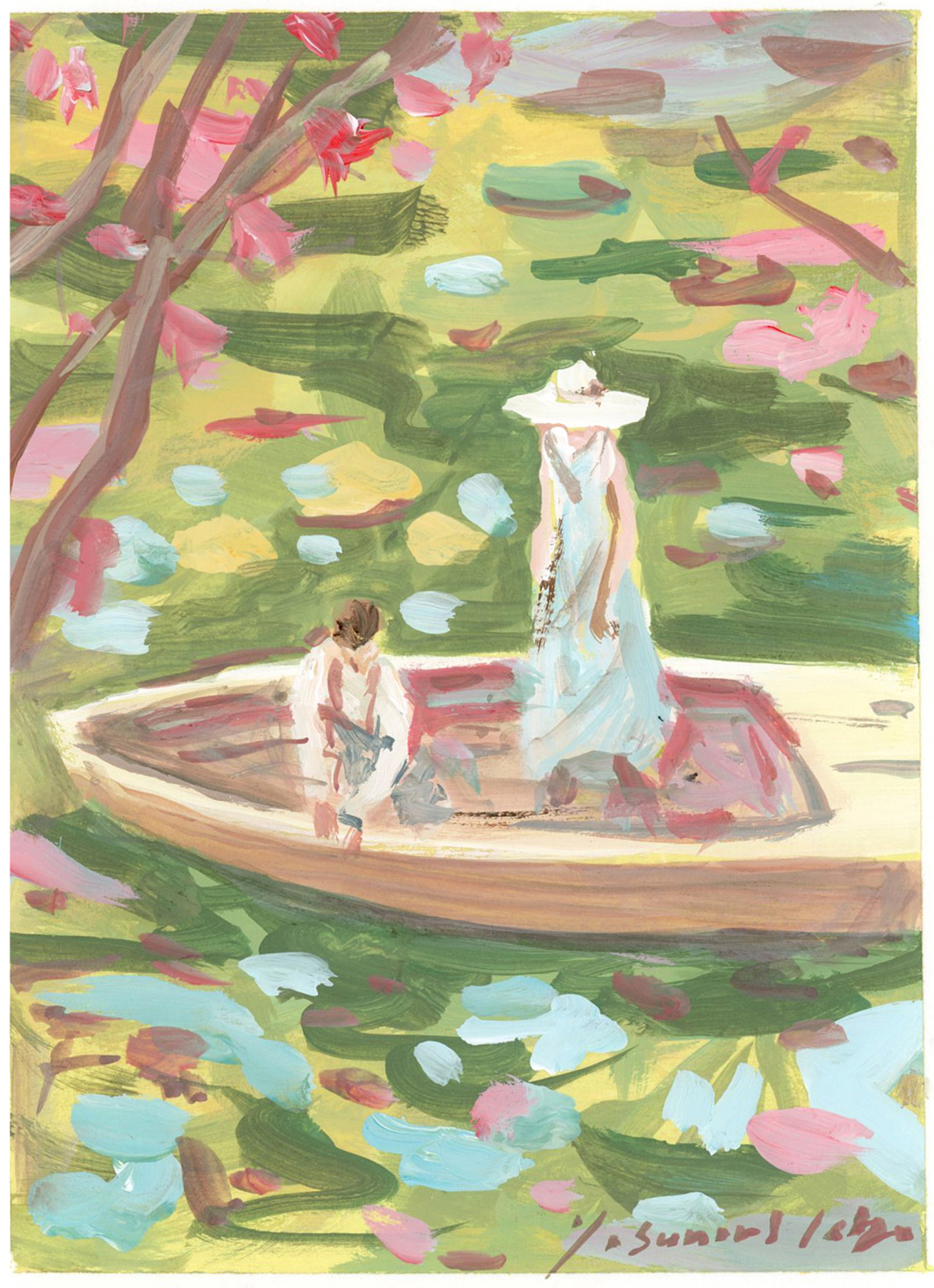

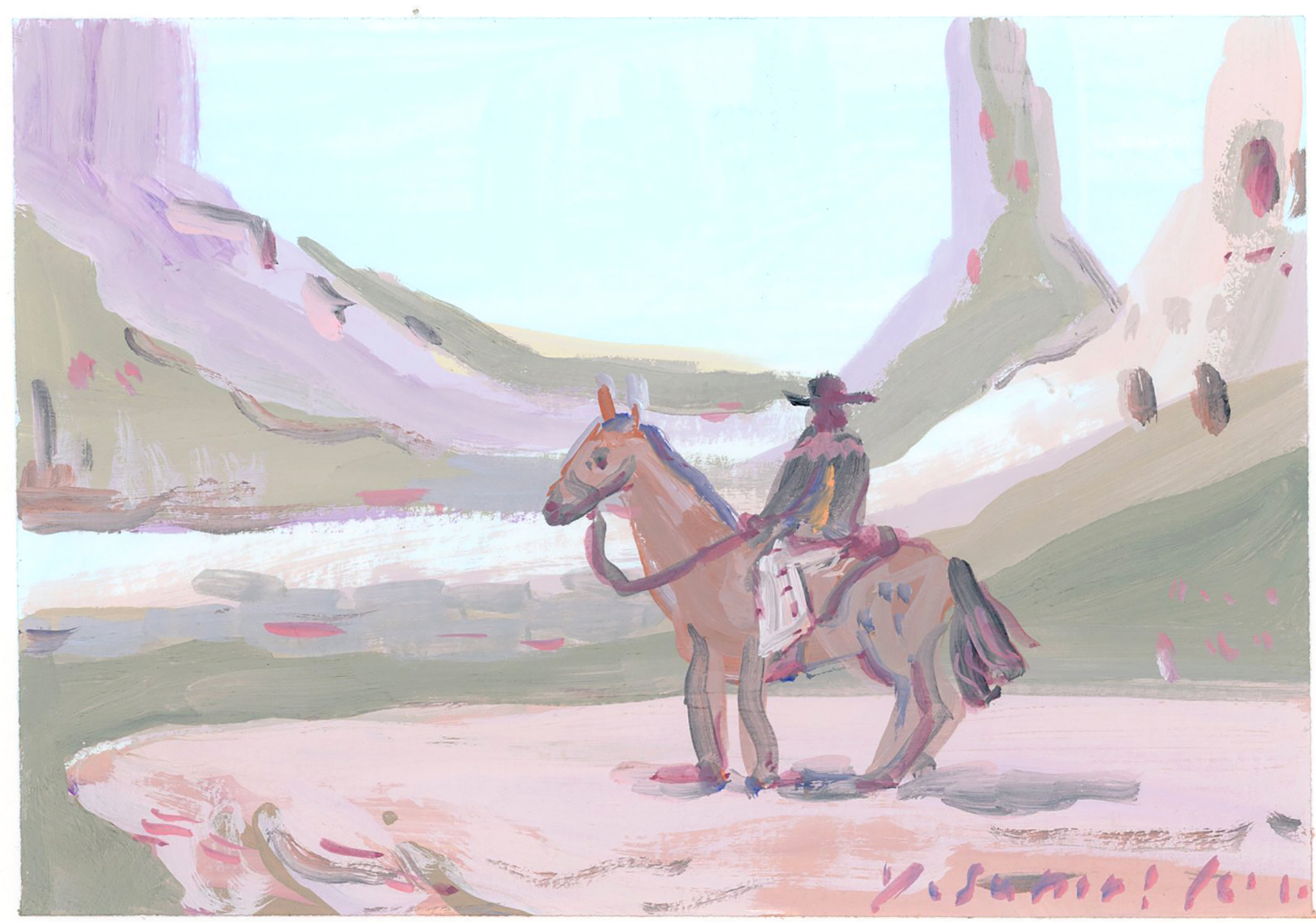

AUTOPOIESIS 269/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』