「平均」とは合計を頭数で割ると出てくる値。たとえば5人が川から水を汲んできたとします。それを一端大きな容器にまとめて一つにする。そのあと5等分する。5人の水を平均化するためには一端は一つに融合しなければならない。この時点で個々の水の在り方や歴史は一度破壊されてしまう。さらにそれを等分するので、水を汲んできた人の個性も平坦化される。

実際に水を等分するのは至難の業ですが、数量化すればあとは数字で等分するだけです。よって平均と数量化は切っても切れない関係にある。この数量化自体が、物事の個性をはく奪することであらわれる抽象概念です。リンゴが5個といってもそこに色や形、香りや味の違いは剥奪されてしまっている。つまり平均化は、数量化、融合、等分という三つの「固有性の剥奪」によって成立するものの見方です。

この「固有性の剥奪」によって成立する平均概念は、目安としてとても便利です。平均を基準とすれば、平均値に合わせるよう加減するという舵取りが出来ます。しかしこの平均が物事の固有性を剥奪する限りにおいて見える概念であることを忘れて、平均を至上命令のごとく無批判に基準とすると問題が発生してしまいます。

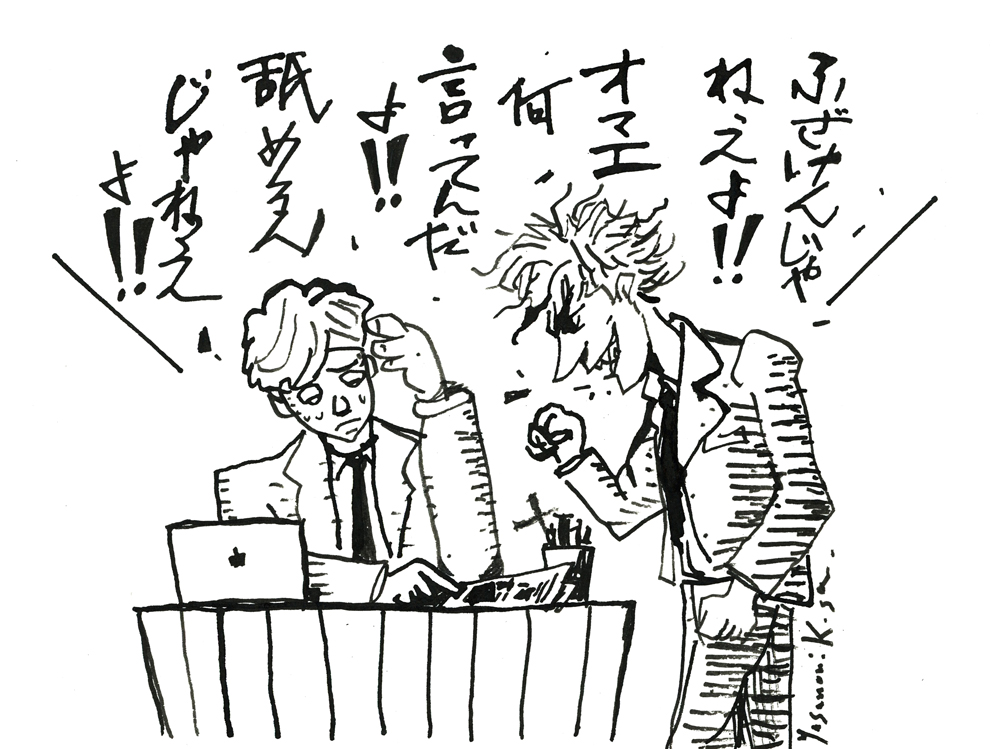

たとえば5人が平均して20リットルの水を川から汲んできたとします。しかしその内訳は個々人で18リットルだったり22リットルだったりする。人間には個性や条件、タイミングなどがあるので機械的にはいかない。しかし同じくらいの身体的な特徴や体力の5人であれば、日々の数値がちがっても、時間軸を伸ばしていけばだいたい同じ量の水を汲むことになっていきます。しかし、平均を至上命令とすれば、必ず毎回20リットルを汲むという掟が生まれます。この掟は現実を無視した非合理的なものです。

全員が長期的には平均20リットルを汲むことが出来る。しかし毎日必ず20リットルを個々に課すと無理が生じ、疲れて能率が下がる人もでる。最後にはその作業を放棄する人もでる。欠員を新たに補充しても根本的なシステムが変わらない限り、同じ非能率の問題が起きる。平均的な基準によって個々の個性を無視することのデメリットが、計り知れない機会費用を発生させます。

この非能率的な平均基準は数量化できるものだけに限りません。たとえば「世間」や「常識」といった集団心理の概念も平均値であり、それらが個々人に対して課せられることによって大きなデメリットを発生させます。昨今の心の病の問題は、これらの平均概念による非能率な基準が個々人を圧政していることが原因の一つだと考えられます。このように「固有性の剥奪」によって成立する平均基準が形骸化したのが現代の社会です。平均化されたものを「個」へと再還元する大きな力が、これからの社会には必ず必要となるはずです。

AUTOPOIESIS 0092/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリのHP→『Green Identity』