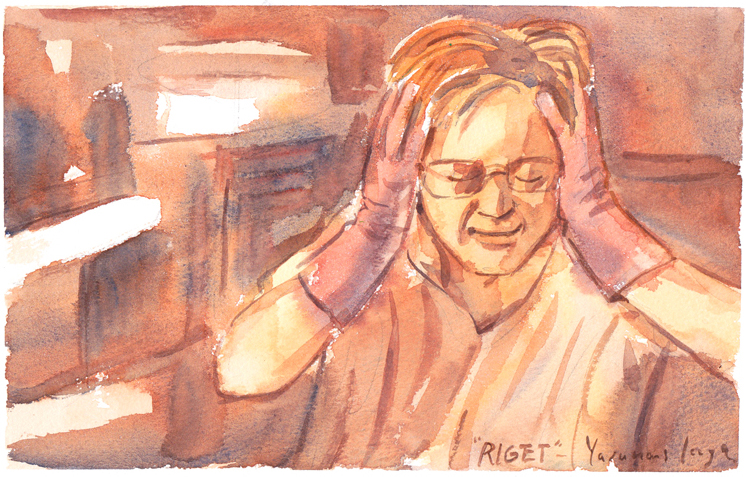

氷の国アイスランドの高校生、ノイ。夢もなく、勉強や努力も放棄したまま過ごす日々。積極性は皆無であるが、反発とニヒルな態度は一人前。そんな彼は、自分だけの地下室にこもり、南国に夢を見る。そして理想と現実の距離を、稚拙な方法で埋めようともがく。美しく、ユーモアに満ち、そして「成長」という人間に普遍的なテーマが丁寧に描かれる。自閉世界が動き出す瞬間を描いた、知られざるアイスランドの傑作。

vol. 041 「氷の国のノイ」 2003年 アイスランド・ドイツ・イギリス・デンマーク 93分監督 ダーグル・カウリ

illustration and text by : Yasunori Koga