綱渡りのロープが張ってあるとします。綱の下はドライアイスのような雲が覆っていて下が見えない。そして綱を渡るときに、雲の下はすぐに足がつく高さであると聞かされれば、恐れることなく簡単に綱を渡り切れるでしょう。しかしもし、雲の下は奈落の底だと聞かされたら、恐れが増幅してミスの確率も上がってしまう。つまりミスが許されないという「情報を知る」ことによって、簡単なものが一挙に難しくなり、可能なものも不可能になってしまう。

世界的に有名なファンタジー『指輪物語』で、物語の最初に主人公フロドが出会うギルドールというエルフがいます。彼はフロドから敵の存在を聞かれてもあえて答えず、答えると怖れから旅ができなくなるので答えないといいます。つまり「知らないほうが上手くいく」ということが世の中にはたくさんあるということです。現代のような情報化社会において、この考え方は思いのほか重要です。

現代では情報をより多く持つほうが有利だと考えられています。しかしエルフの考えのように知らないほうがミスなく先に進めることも多い。すべてを知って(分かって)から進むという決定論は、安心を得るためになされることが多く、逆効果である場合もあります。絵で言えば、細かい技法を知りつくしてから描き始めるようなことです。しかしエルフの進言は「まず描け、さすれば自らの技法が明らかとなる」ということです。無用な情報に対しては、かのシャーロック・ホームズがワトソンにこう言っています。「ぼくにとって、そんなものがいったいなんの役にたつのかな!」と。

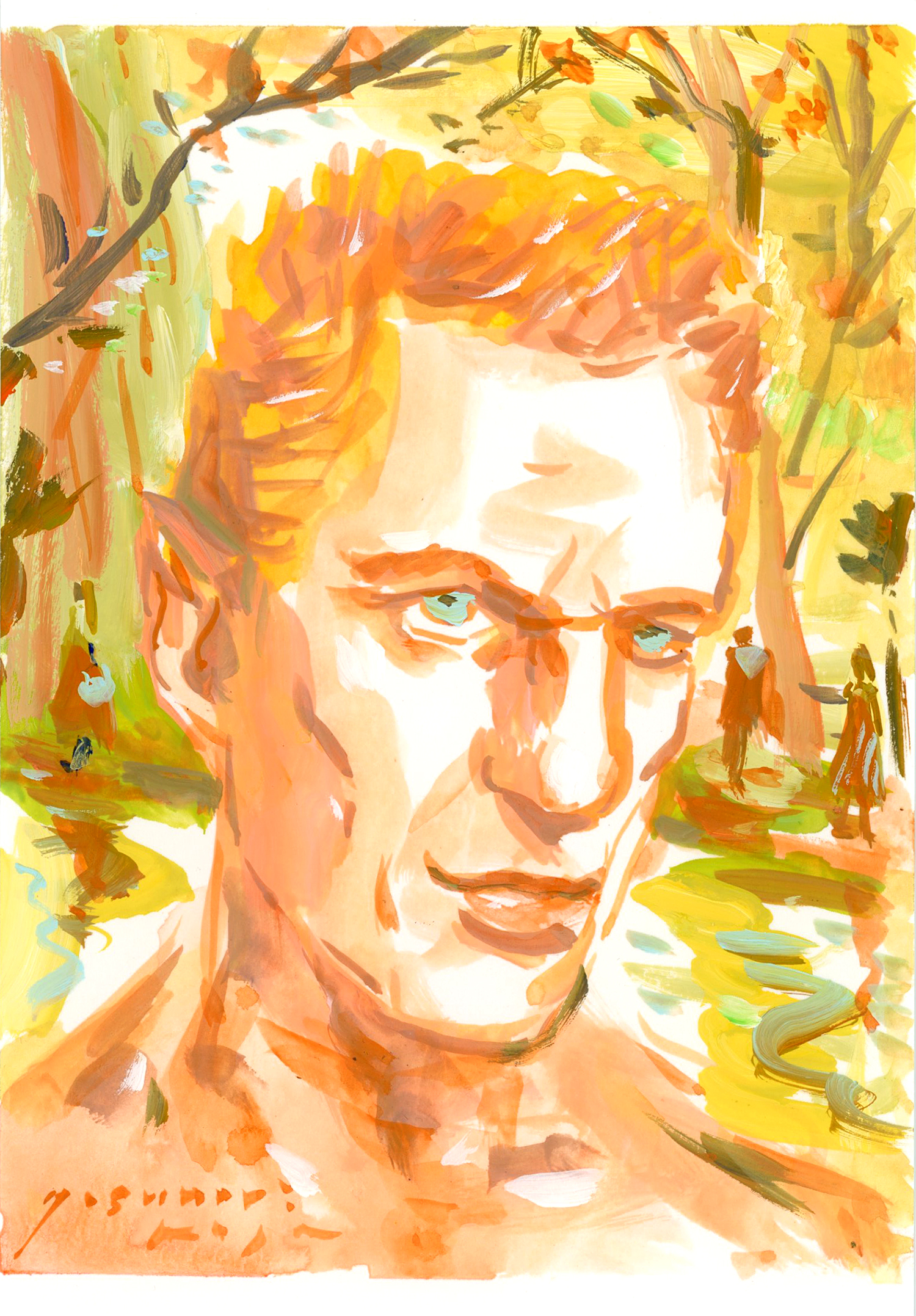

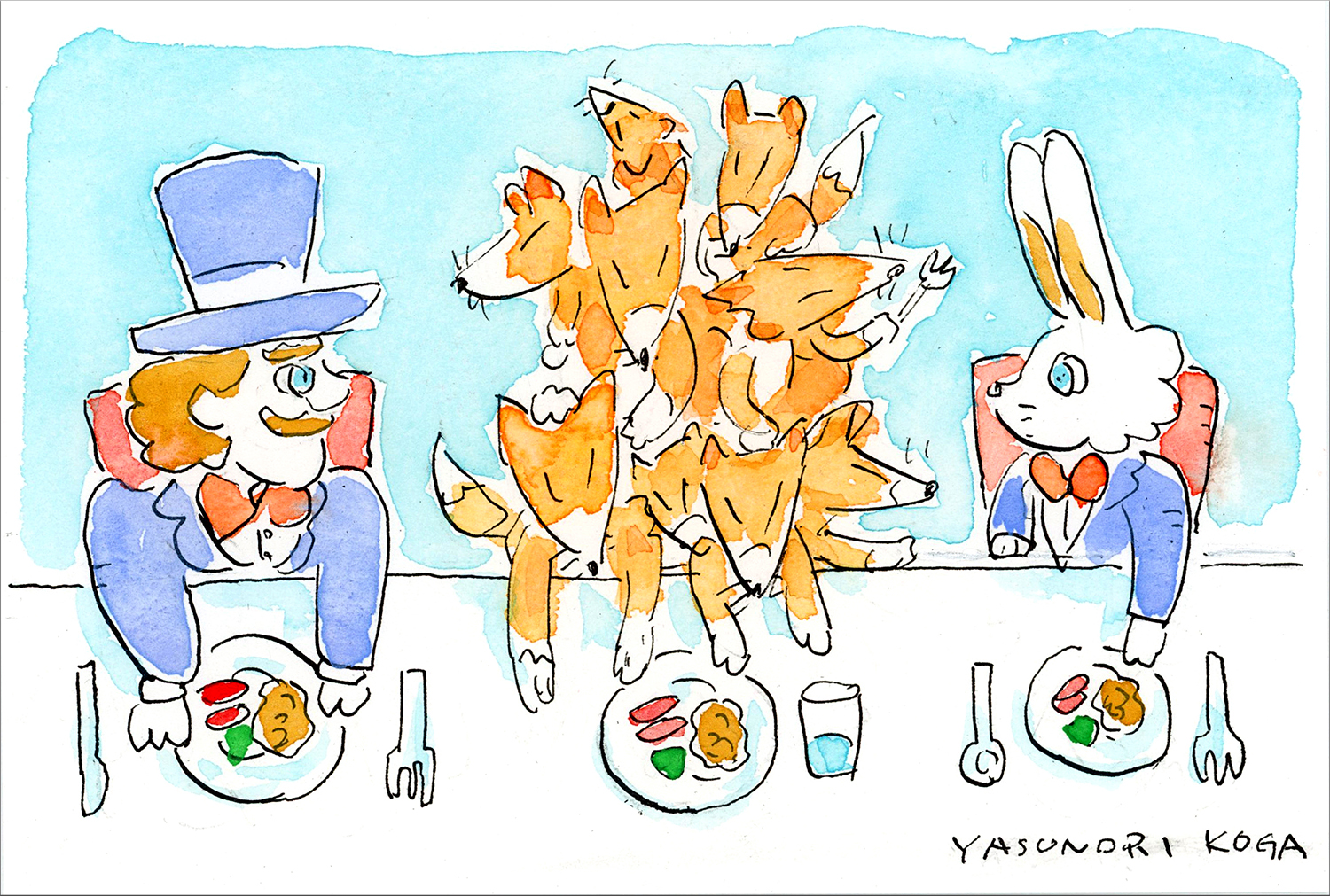

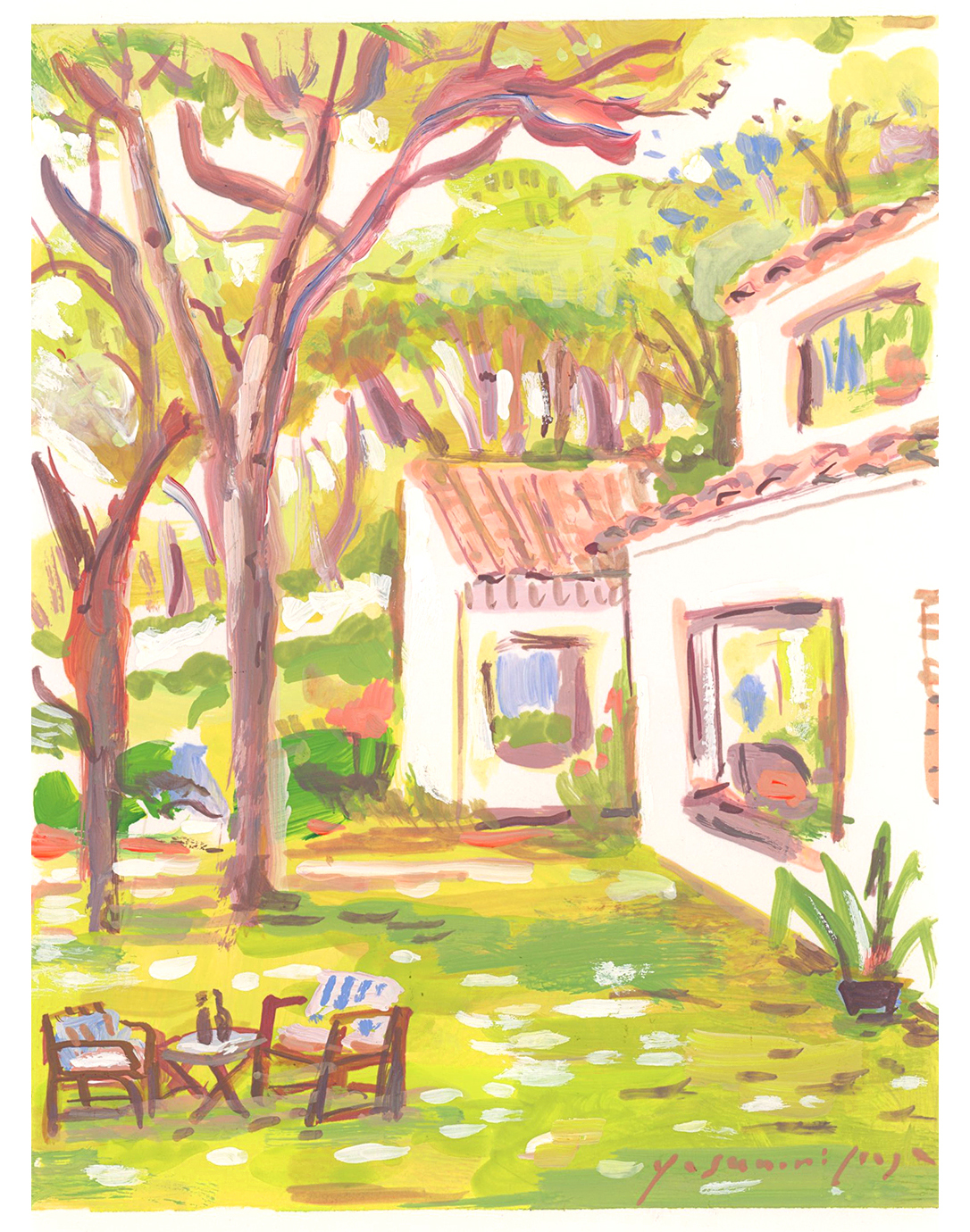

AUTOPOIESIS 184/ illustration and text by : Yasunori Koga

こがやすのり サイト→『Green Identity』