「絶対」という言葉には強い響きがあります。他の一切を寄せ付けず揺るぎがない。例えば「絶対にこの壁は崩れない」といえば、その壁は力強く信頼できるように感じます。他から一切の影響を受けないという意味では、究極の自己正当化の言葉かもしれません。

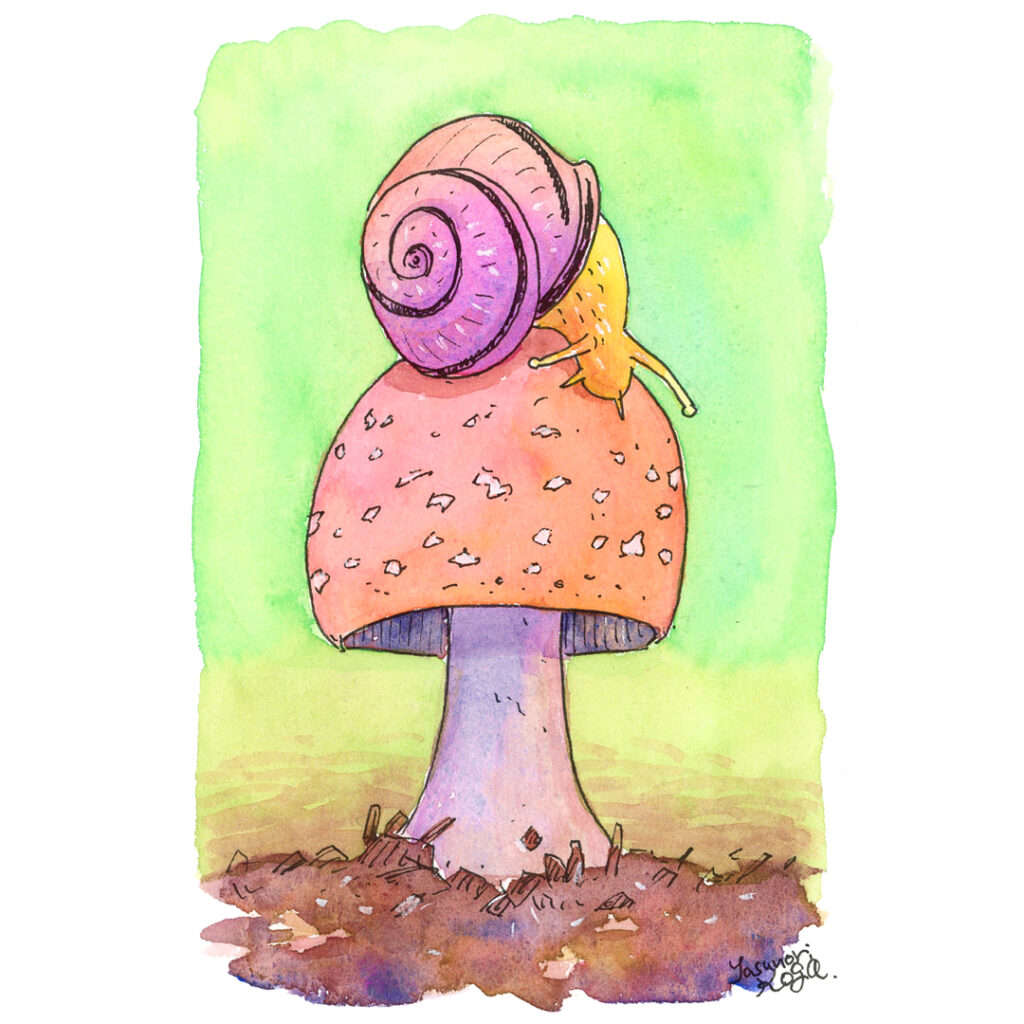

この「絶対」という言葉は、真逆の意味である「相対」という言葉に支えられたものです。「暑い」がないと「涼しい」もないように、「相対」がないと「絶対」もない。この「相対」とは、比較や関係によってしか存在できない状態を表す言葉です。例えばドーナツの穴は、穴だけでは存在できない相対的なものです。そして「暑い」ときに「涼しい」が欲しくなるように、「相対」の状態が優位になれば「絶対」が欲しくなる。このときに、「絶対」を自分の中に(自分で)作り出す力がなければ、外へそれを求めるようになります。たとえば超越的な存在や絶対的な教義、数字や規則、因習なども絶対の対象になります。

この「絶対」を外へ求める状態は、自分の内部が相対的(ドーナツの穴)になっていることを表しています。つまり自分自身に対する「絶対的な価値」(自信)の欠乏、また「創造性」の欠如が、絶対や超越を外へ求める最大の原因です。既にあるものや、決まり切ったことに従うだけではなく「前提をより良く修正する自由」と「創造性」を確保することで、自分自身の絶対価値(自信)が生まれ、「絶対的な対象」(外部)への盲目的な依存も自然になくなるのです。

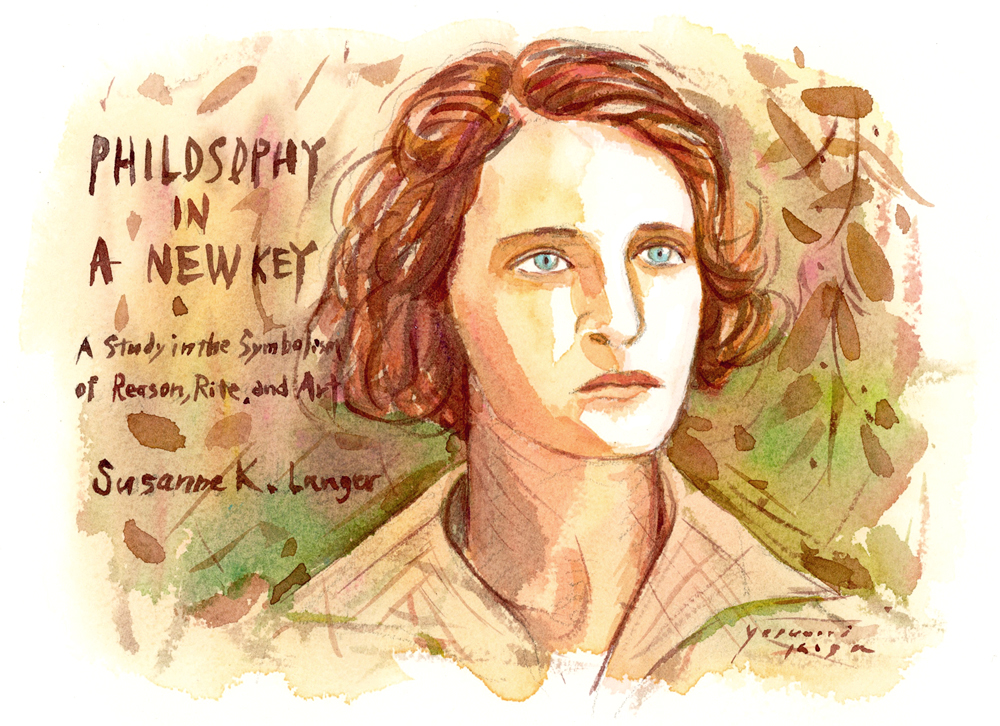

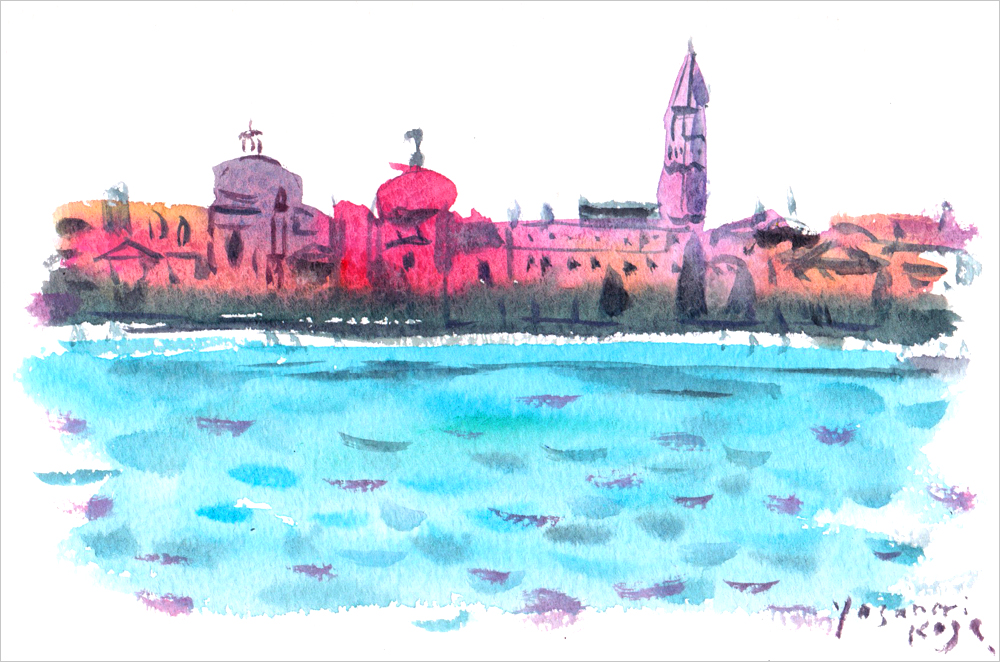

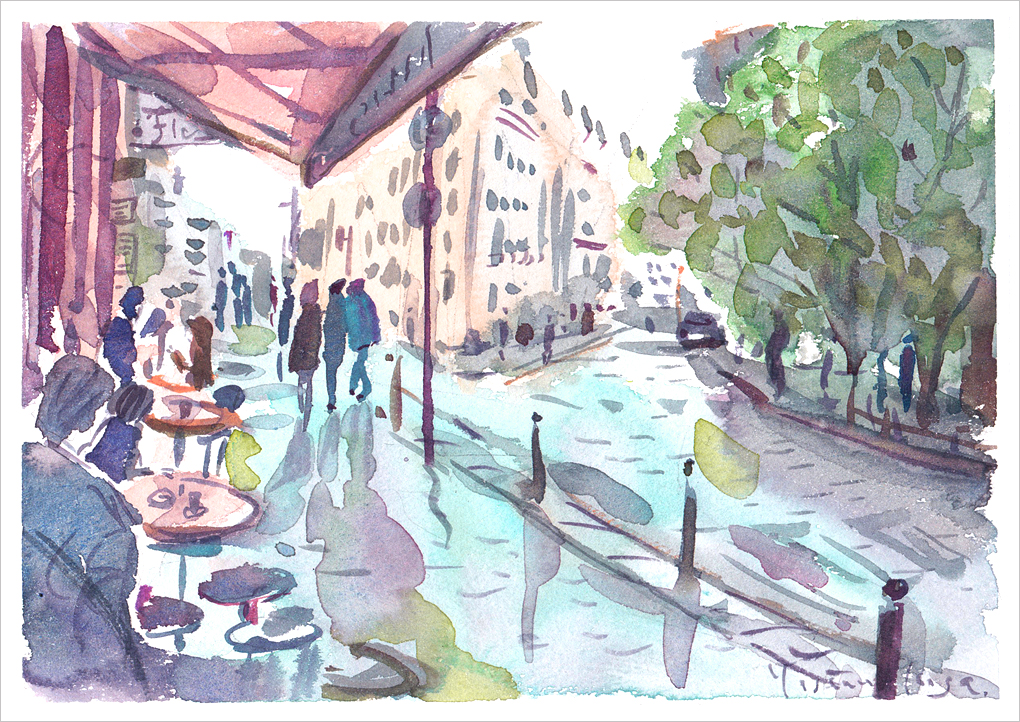

AUTOPOIESIS 149/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』