ある国とある国が争っている。領地をめぐってか、或いは食料や物資をめぐってか。とにかく相手から取った分が増えて、取られた分が減るという相関性のレベルにある。これは目的とするものの量や面積が有限だから起こることです。もし領土も物資も全て無限にあるなら奪い合いなど起こらない。奪い合いは同じレイヤーにいるからこそ起こる。

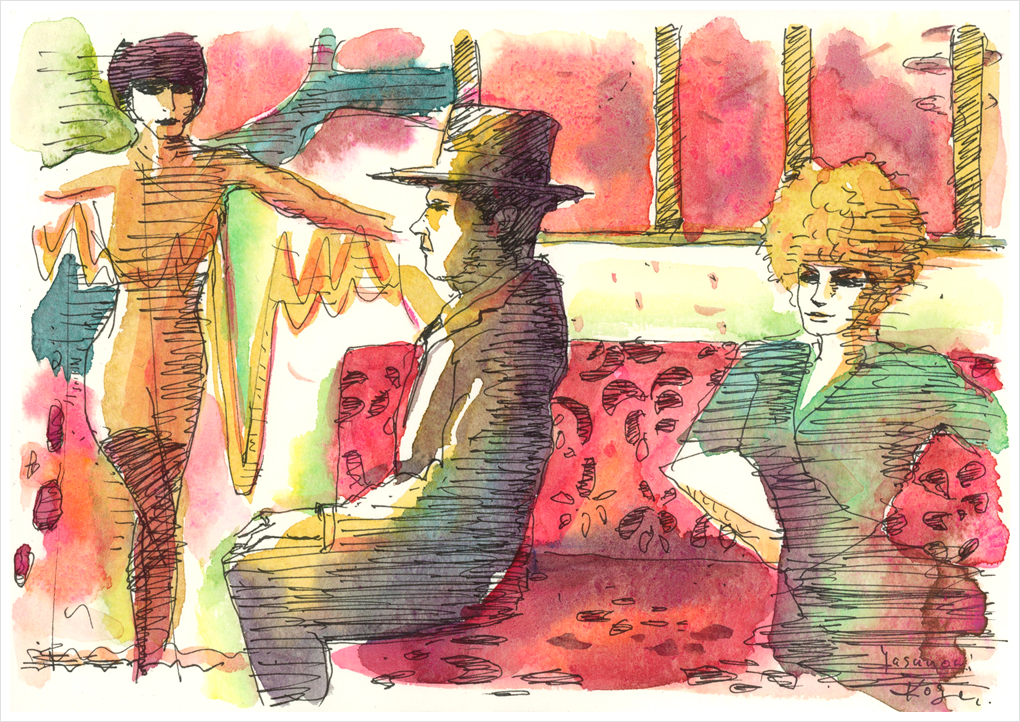

ならば別レイヤーであれば奪い合いは起こらない。たとえば生物の棲み分け。同じ地域に生息していても、食料とする獲物の種類が違ったり、活動時間が昼と夜だったりすることで、棲み分けが成立している。こうなれば、同じ場所にいても争い合うことはない。これは食料や夜行性であるとかいった物理的なことに関する区別があるということです。この物理的な区別があれば衝突したり引っ張り合ったりしない。または出来ない。

ならば精神的な区別がハッキリつけば、理念や考え方による争いが回避できるかもしれない。精神的な区別とは自他のハッキリした区別です。例えば「人間はみな同じだ」という大事な道徳律があります。しかし別の視点からみれば、この前提が精神的な相関性を作り出す原因となります。動物の棲み分けのごとく、人間も個々それぞれに違う存在であり、衝突しえないほどに「離れた存在」であるという前提が、お互いに相関出来ないレベルを作り出します。「人間はみな同じ」でありまた「同じではありえない」という矛盾を受け入れた境地です。

この二つの矛盾は統合できるか。生物の棲み分けは矛盾とはみなされない。イソギンチャクとクマノミの共生関係などもそうですが、そこには破堤を回避する抑制が働いています。夜行性の動物は昼間の動物と争わない。破堤を回避する抑制が自然の原理として選択されている。これと同じく精神も破堤を回避するための抑制をもてば、それぞれのレイヤーは分かれていく。原理主義的な意地の張り合いは同じレイヤーの争いであり、どちらにしろ同じレベルです。その相関性を解除するためには抑制が必要です。

破堤の回避に必要な抑制を「負け」だと考えるうちは、争いのない高次のレイヤーを獲得することができません。抑制とはこれまで固執していたものから手を放すということでもあります。有限なものを目的とすれば争うことになる。そもそも思想や理念を奪い合うことなど出来ないはずです。それが出来ると考えるのは、物理的なものと繋がっているからでしょう。このように物理的な争いで維持される資本主義が現代社会を動かしています。この資本主義を止揚し、より人類的な主義を作り出すためには、自然の大いなる知恵に学ぶ必要があるのではないでしょうか。

AUTOPOIESIS 0090/ collage and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリのHP→『Green Identity』