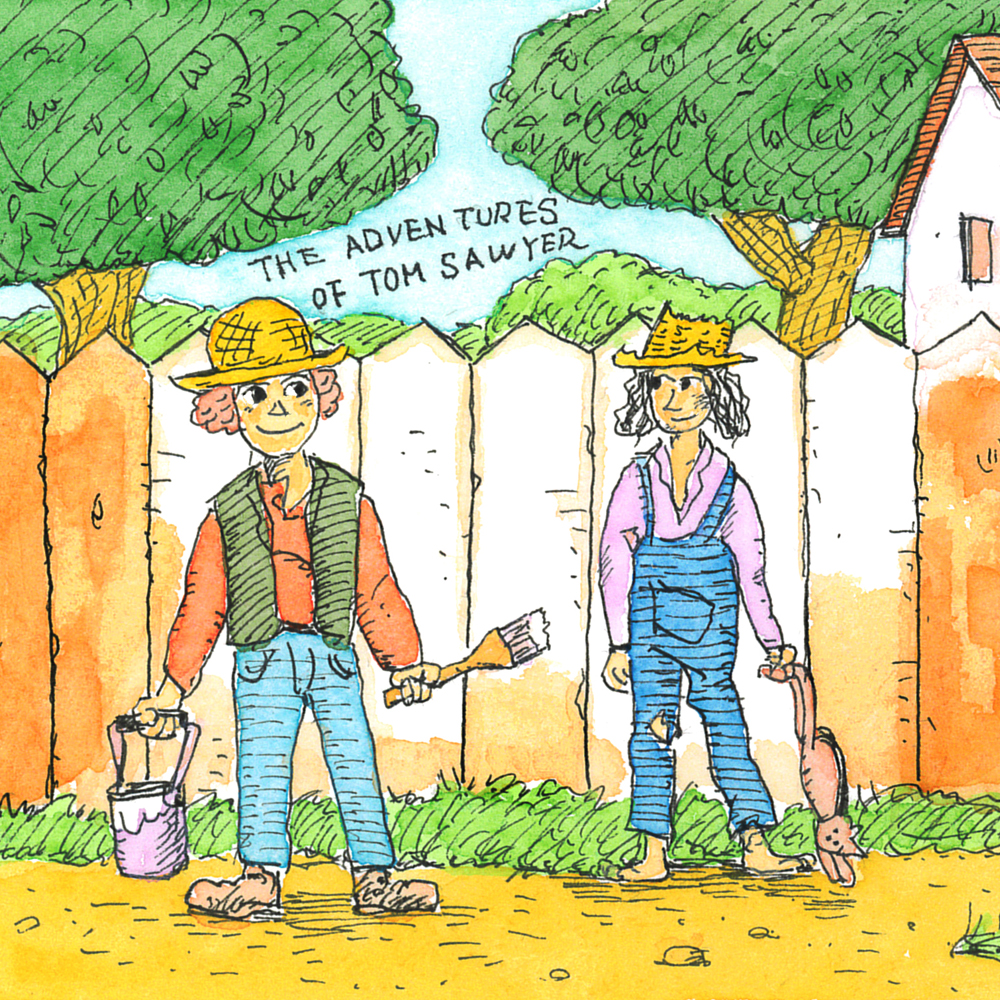

アメリカ文学の父といわれるマーク・トウェインの『トム・ソーヤの冒険』は、アニメ作品にもなっているので誰もが知っているでしょう。その『トム・ソーヤの冒険』の中にハックルベリー・フィンという風来坊が出てきます。村の大人たちからは「宿無し」と呼ばれ嫌われていますが、子供たちからは人気がある。学校にも行かず、何物にも拘束されない自由を満喫して生活しているからです。

ハックルベリー・フィンは自然を愛し、樽の中で寝起きをしてその時々を自由気ままに生きている。冒険好きのトム・ソーヤはそんな彼を尊敬し、一番の友達だと思っています。そしてあらゆる悪い遊びを一緒にしでかす。その後ハックルベリー・フィンは、あるキッカケでお金持ちの婦人の家で暮らすことになります。いつも汚れた服は新しいものになり、身ぎれいにされ、何不自由のない生活がはじまる。

結局ハックルベリー・フィンは、スプーンとフォークにお皿を使う食事なんて耐えられないと、家を抜け出してしまう。金持ちの贅沢な暮らしより川や森を愛していると言います。このエピソードは、習慣化したものは、たとえ良い状況に変わるとしても、なかなか捨てられないということを示しています。それとともに、マーク・トウェインの自伝でもあるこの物語が、アメリカの歴史を貫く自然主義の賛歌であることも良く表しているのです。

book 031『トム・ソーヤの冒険』マーク・トウェイン : Originally published in 1876

AUTOPOIESIS 150/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』