古代ギリシャの哲学者アリストテレスの言葉に「生命は動きにやどる」というものがります。言い換えると「動きによって維持される」のが生命とう存在です。栄養の摂取から新陳代謝に至るまで、生きる基本的な行いはすべて動きによってなされます。当然ながら動きが完全にとまってしまうと生命は尽きたことになります。これは物理的な身体だけでなく、精神面も実は同じです。いろんな知識を得たり、それを咀嚼して自分のものにするといった思考の運動が止まると精神も尽きてしまう。

動きによって生命が維持され、その営みが止まると命は尽きてしまう。これは別の角度から見ると「最後に尽きてしまうもの」が生命、ということもできます。花はやがて枯れるから生命である。パソコンやスマホの中の花は枯れません。花が枯れる映像はありますが、その映像情報は固定したまま壊れません。つまりデジタルの世界は動いているようで動いていない。なのでアリストテレスの生命の定義を満たしていません。この反生命に依存した情報化社会は、便利な反面人々をアリストテレスの定義外へと追いやりはじめました。枯れることを恐れ、動くことや考えることも敬遠しがちになっている。

このような社会批判のような視点がもはや無意味と思えるほど、社会はどうすることもできないほど画一的にデジタル依存へ向かっています。そしてその傾向は「動き」を抑制していく。反省や修正を含む「変化」をかたくなに拒むことで発生する問題はあらゆる所で噴出しています。しかし飽和した状況を打開するには「進化」しかなく、それは「変化」という動きなしには生まれません。必ず大きな変化が必要になる時がやってくる。そのカタストロフィにアジャストできるのは、日頃から「変化」に寛容な柔軟性のある生命だけです。変化する自己だけが、化石化をのがれアリストテレスの定義を満たし続けるのです。

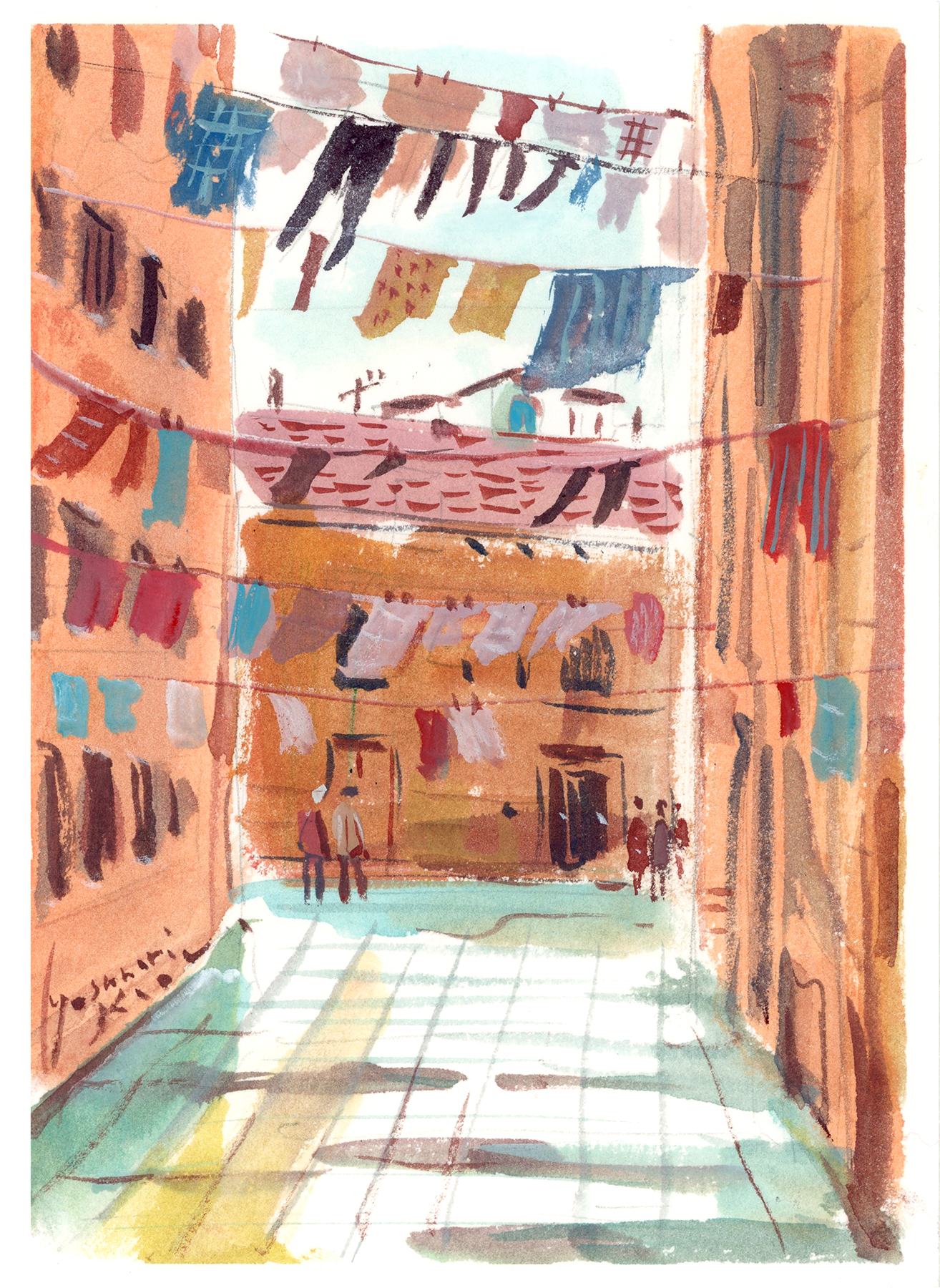

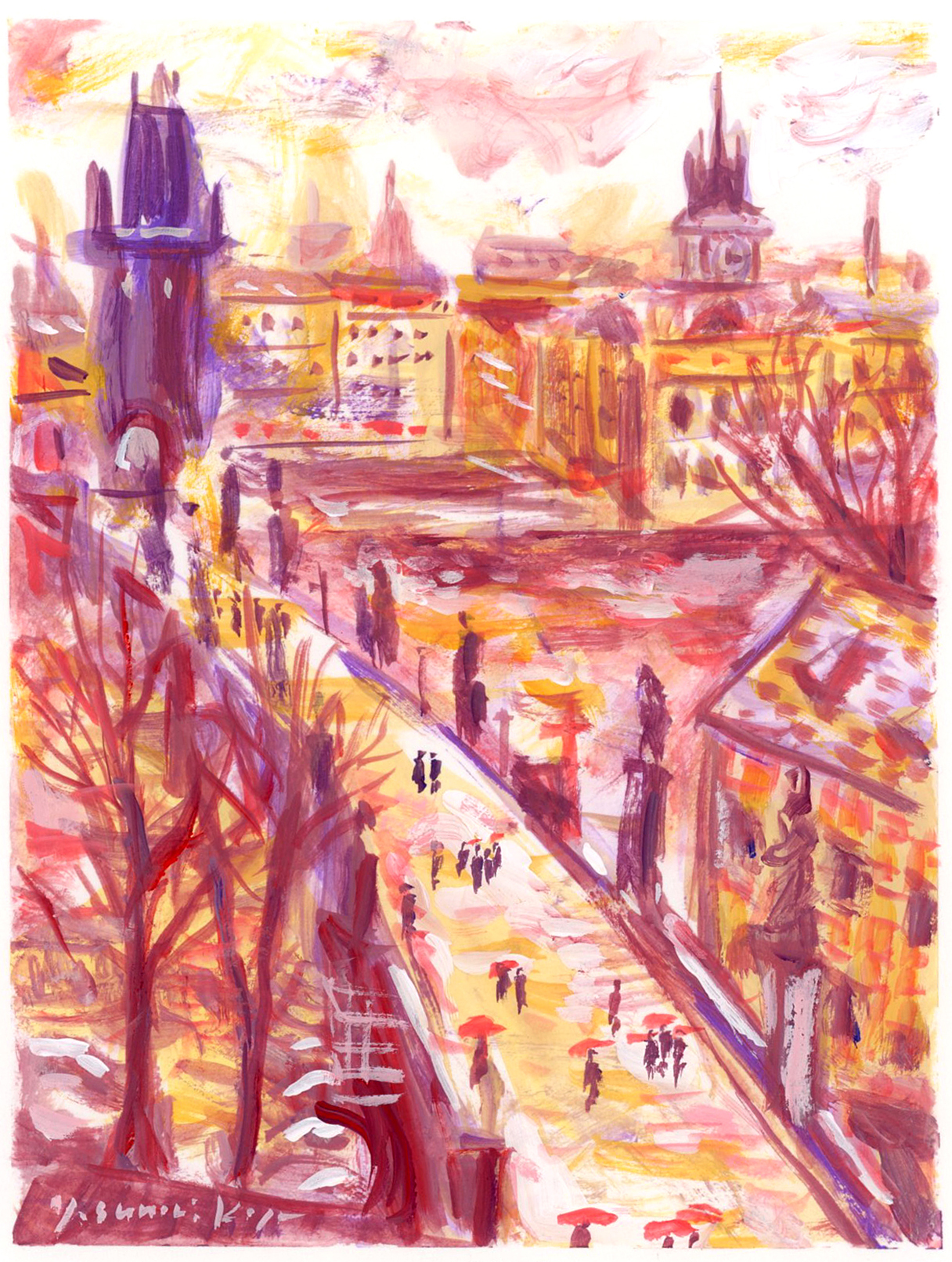

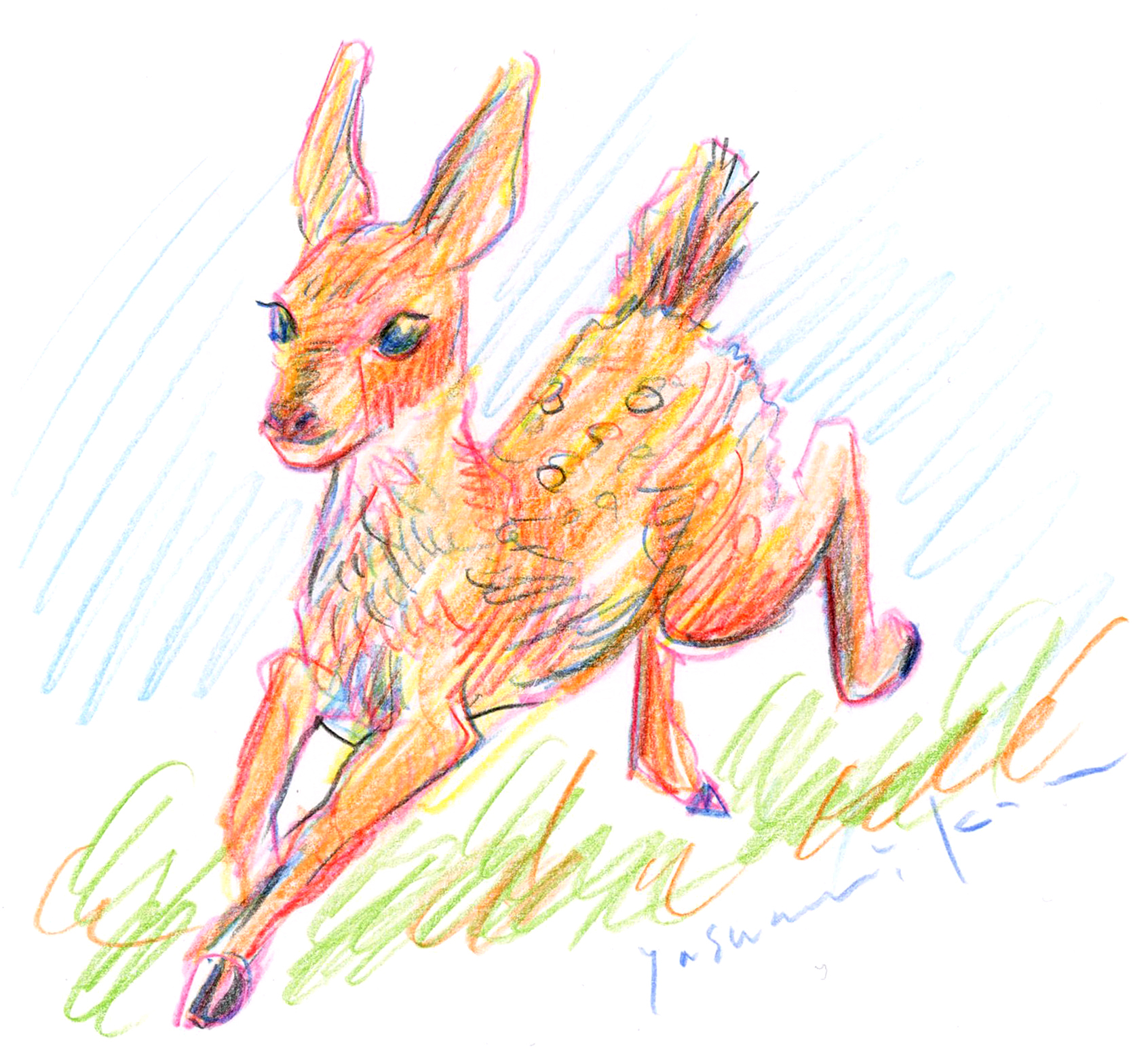

AUTOPOIESIS 236/ illustration and text by : Yasunori Koga

こがやすのり サイト→『Green Identity』

YKアートコミューン →『YK art commune』