自分の意志をもって決断したり行動したりする人を、主体性があると表現することがあります。つまり自分で決定する力があるということです。これは自分の選択と行動の結果は基本的に自分の責任であると“みなす”態度と言い換えてもいいものです。逆に言えばそうみなすことで初めて意志や決断力が高まり、自らの主体性を発揮することができる。

全てを自分の責任とみなす。このみなすことが大事で、なぜなら全ての物事は自分に責任はないと考えることもできるからです。スピノザ(17世紀の哲学者)がいうには、自分の選択は他人の影響やその日の天候や事件に左右されていて、自分に責任があると証明できない。だから全てを操っている神にしか責任がないのだというような事を言っています。しかしこれではひとはみな無責任になってしまう。

このスピノザの考えから、主体性が希薄な状態のうらには、神(絶対神)に相当する依存対象があることが推測されます。この神に相当するものは世間や親や規則(あるいは法則)といった従属しがちなものです。この絶対的な基準に対して従属的であるかぎり主体性をもてなくなる。自分の意志や決断力が高まらない。しかし逆に言えば、そこから自立すれば、主体性と自己決定能力は高まり、すべての結果が自分のものになっていくのです。

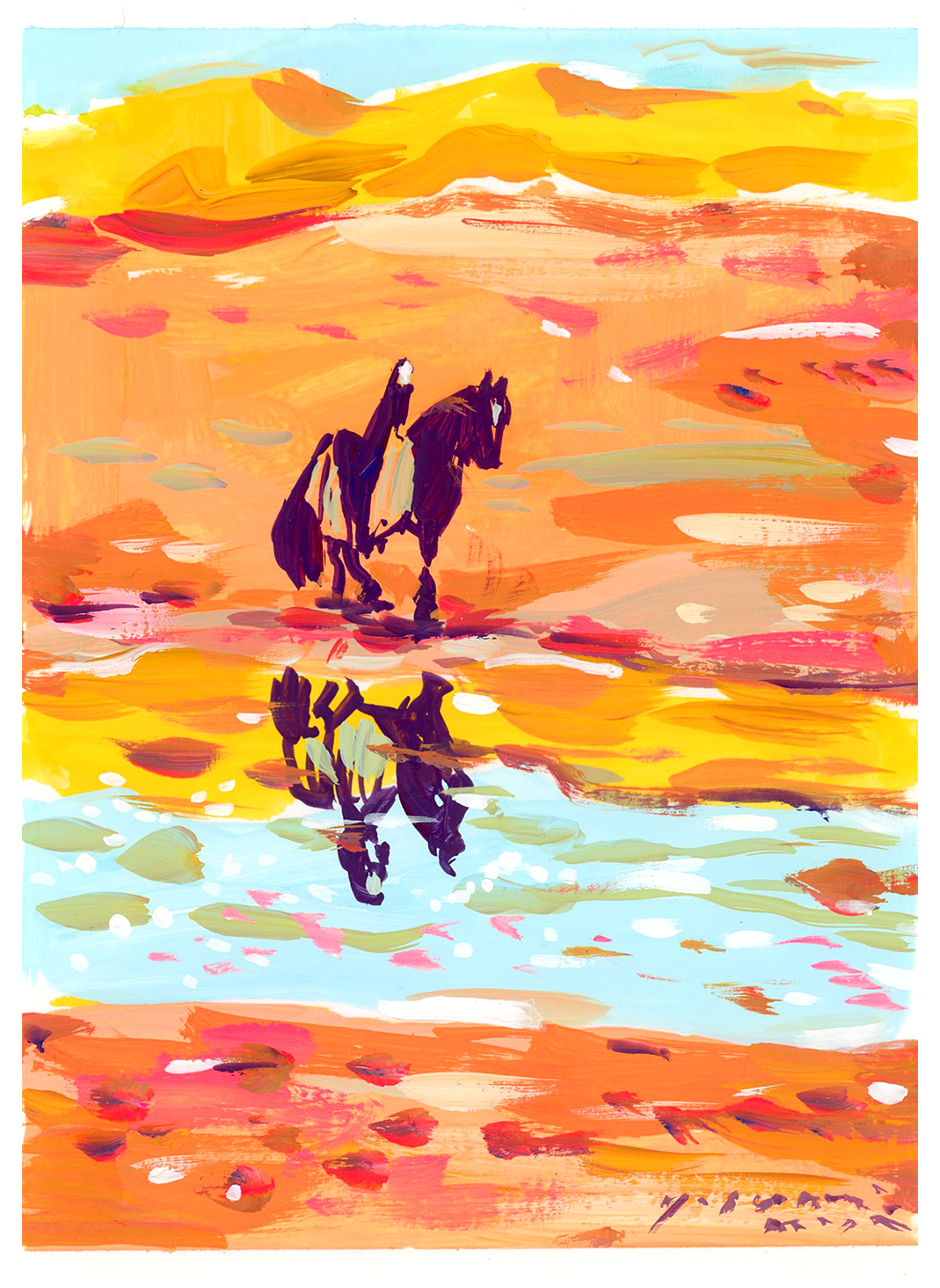

AUTOPOIESIS 189/ illustration and text by : Yasunori Koga

こがやすのり サイト→『Green Identity』