刑務所の強制労働から逃れるために、精神異常を装う主人公。彼が精神病院で見たものは、薬物治療と婦長に怯える患者たちだった。婦長の圧政に反撥した主人公は、病院からの逃走を図ろうとする。

この映画の面白い所は、病院内の人間関係をフロイト的に見ることが出来るところである。 「エス」である主人公は、「超自我」である婦長の監視を振り切り、自由を獲得しようとする。 それを目の当たりにした患者たちは「自我」を広げようとする。 これはまさに精神分析のモデルそのもの。ミロシュ・フォアマンの天才的な演出と、 ジャック・ニコルソンの凄まじい演技が融合したまさに名作。病んだ現代社会の処方箋となりうる映画である。

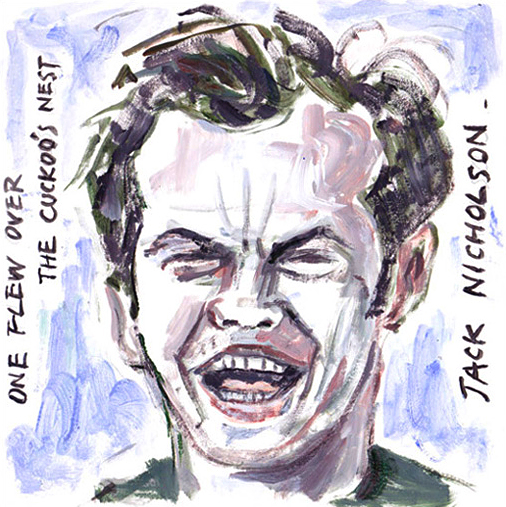

vol. 030 「カッコウの巣の上で」 1975年 アメリイア133分 監督ミロス・フォアマン

illustration and text by : Yasunori Koga