たとえばイルカを描くとします。モチーフにしたイルカの写真をそのままそっくりに描く。すると誰が見てもイルカであることが分かります。情報としてはイルカという存在を伝えている。このように「対象が何であるか」を示すものは、非常口のマークなどと同じ情報です。しかしイルカをその人にしか描けないタッチや色使いなどで描くとどうでしょうか。そこには標識やマークといった「対象が何であるか」という情報以上のものが付加されています。表面的にはイルカですが、イルカの背後にさらなるレベルの情報が存在する。

ゴッホの「ひまわり」はただ「ひまわり」を示しているだけではありません。ゴッホが見た「ひまわり」であり、ゴッホが感じた「ひまわり」です。ゴッホは「ひまわり」を借りて自分を表現したということもできます。この「ひまわり」プラスαの部分が世界中の人を引き付ける。その人の感じ方や表現の仕方によって「対象が何であるか」というレベルを超えて、人々に共感を呼ぶ情報が伝えられる。

ただ見たままを正確に描く。これも一つの技術を要する表現です。しかしそれは「対象が何であるか」を伝えるというレベルを超えられない。その役割は今や写真が担っています。よって「写真のような技術」を誇るということ以上の目的は見出せません。つまり写真の登場によって「写真のような技術」は表現ではなくなったということです。表現とは人間と対象との関わりから生まれるもので、それは「対象が何であるか」を超えた表現なのです。

目に見えるものの表面だけを重要視すれば、自然に表現は表面の模倣に終わります。しかし人間には想像力という、他の動物にはない能力を備えています。これは今目の前にないものを見る力です。その想像力を発揮しながら描けば、絵は表面の模倣を超えたものになります。つまり描き手の視点、感じ方などが絵に加わっていく。それは写真とそっくりではない。しかしそうであるがゆえに「対象が何であるか」という写真の役割以上の情報が付加される。それが芸術というものです。

見たものの表面ではなく存在の裏にあるものを感じる。外側から見えないものを直感することは大切なことです。なぜなら世界には、表面的に解釈するだけでは騙されてしまうような、嘘の(偽の)情報が溢れているからです。騙されやすい人は表面的にしか情報を解釈せず、裏にある目的やその言葉の文脈を感じることが出来ません。そういった人が絵を描くと写実に固執する傾向があります。情報には表面上の意味と裏にある意味が一致している場合と一致していない場合の二つがある。表面上の意味しか受け取らない場合は偽の情報に騙されやすく、また写実以外の個性的な表現を理解することが難しくなります。

表現には「対象が何であるか」で終わるものと、それ以上の情報が裏に隠されたものがある。芸術とは後者の表現であり、それは表面的なレベルから解放されることによって直感が可能となる。そういった情報の受信や表現は技術よりも直感で、意識よりも無意識でなされます。必然的にそのような能力を発達させれば、偽の情報などにも騙されにくくなる。これが芸術的な直感です。「対象が何であるか」という表を認識しつつも、そこから離れてより大きな「関係」や「文脈」といった裏を直感する。芸術的な感性は表に支配されずに裏を感じとる力なのです。

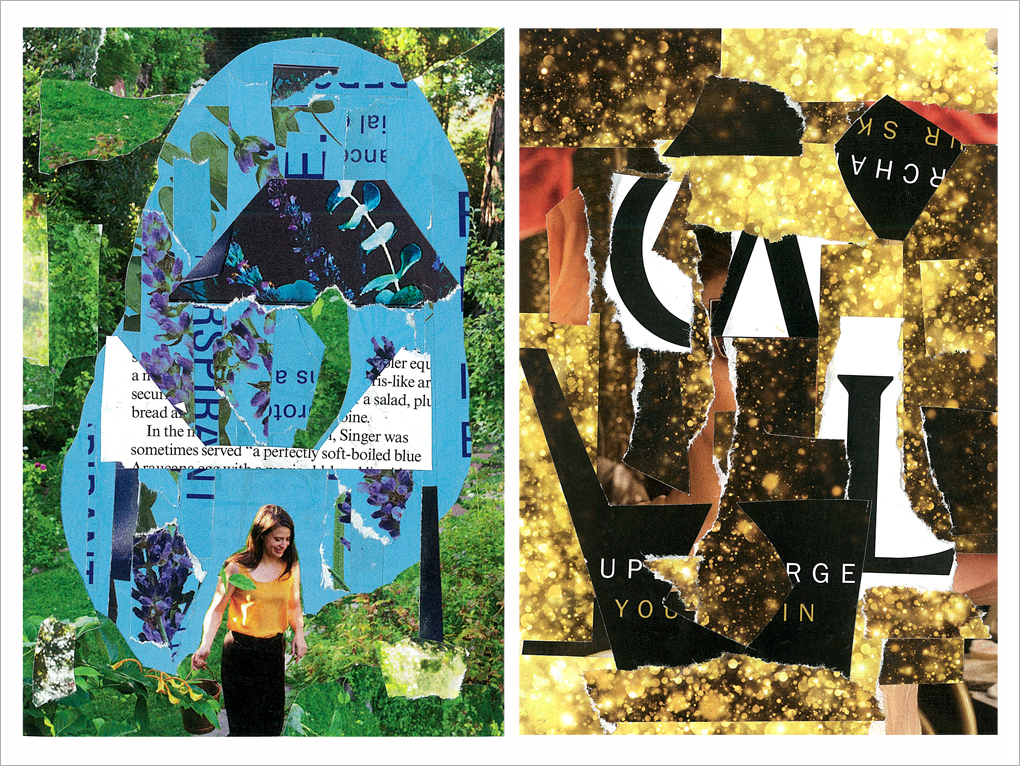

AUTOPOIESIS 110/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリのHP→『Green Identity』