ものの形には一瞬で作り出すことが出来る形と、時間をかけることで作り出される形の二つがあります。たとえば池に石を投げ入れると水が跳ねる。その一瞬を写真に収めると、いわゆるミルククラウンが出来る。これは一瞬で出来る形の代表です。それに対し、たとえば木の年輪は何十年、何百年もかけて出来る形です。前者はその形づくられる動きが見る側に知覚できる。後者はその動きが緩やか過ぎて知覚できない、という特徴があります。

短時間で出来る形は動きが把握できるので、作り出すことも容易です。それに対して長い時間をかけて作り出される形は、生成のプロセスを知覚できないので、作り出すことが難しい。例えば顔を整形して変える。これは簡単にできます。しかし長い時間とともに出来る「人相」を作り出すことはできない。整形で作られる形と「人相」は別に次元にある形であり、この二つを混同すると「長期的な変化」を無視した世界観、つまり「短期的な世界」だけに生きることになります。

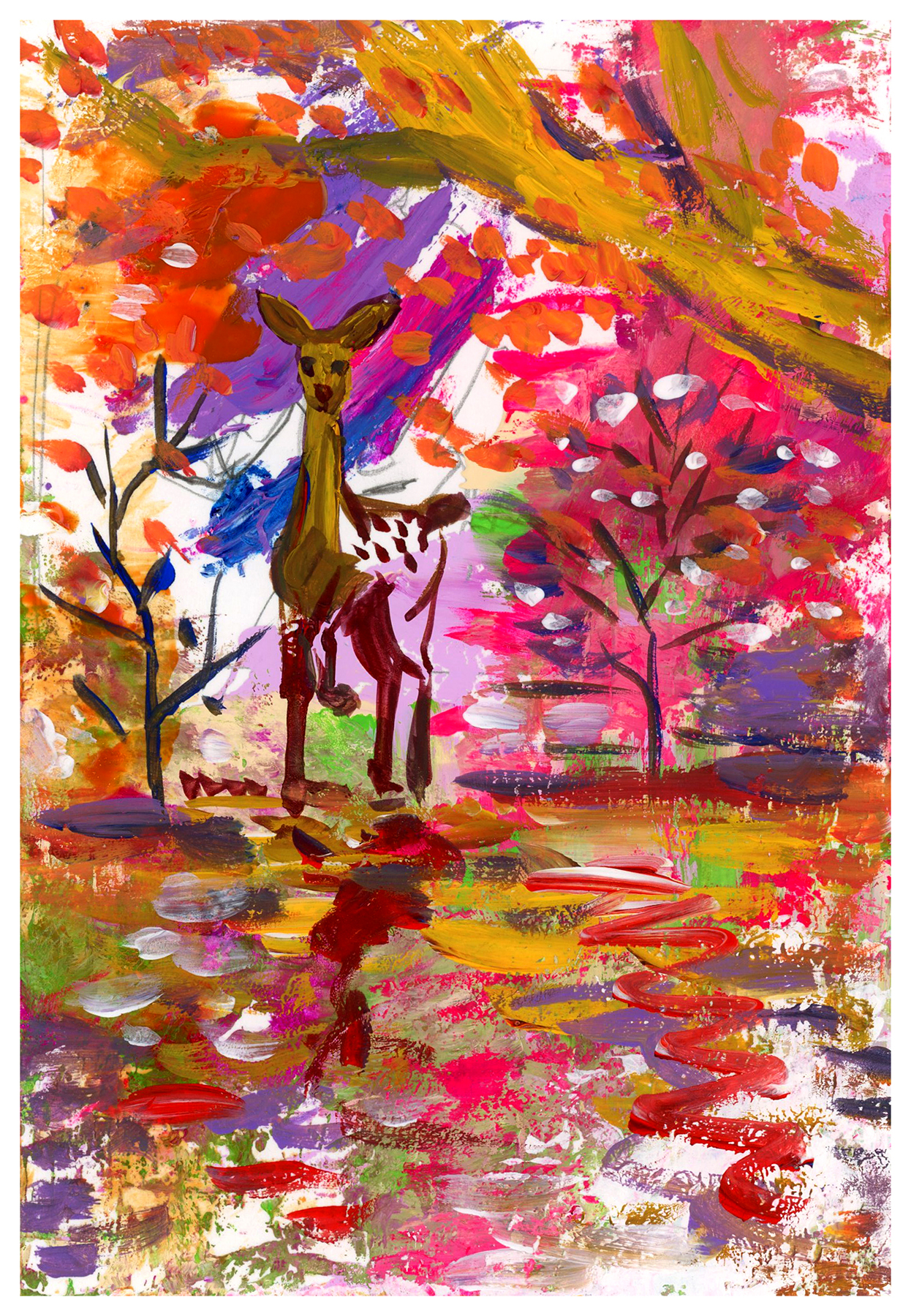

人相の「相」とは時間をかけて作り出される形であり、パターンの分布によって出来上がる結果を表す言葉です。この「相」は手相や人相のように長年の蓄積(ものの考え方など)によって刻印されるもので、一瞬の表情とは別種の形です。つまり時間をかけて出来上がるものにはこの「相」がある。例えば絵にも「相」がある。私は「絵相」と読んでいますが、これは瞬間的な技術で作られるものではなく、時間をかけて出来あがってくるものです。その「絵相」をよくする(人相が悪くならないように生きる事と同じく)事も大切で、絵の教室ではそういった点も大事にしています。この変化が知覚できない「相」というレベルの形をいかに良くするか。これは「長期的な安定」にもつながる重要な視点なのです。

AUTOPOIESIS 209/ illustration and text by : Yasunori Koga

こがやすのり サイト→『Green Identity』