植物を種から育ててみる。まずは芽がでるまでに時間がかかります。もどかしい時間がすぎて芽がでたら、今度はある程度の苗になるまで予断を許さない。そうして段々と大きくなってその品種本来の姿があらわれます。いろんな苦労を経て育てた植物には思い入れがあり愛着がわく。ここにはプロセスを「自分との関係」において経験しているからこそ生まれる「思い入れの原理」があります。

もしある程度の大きさの苗を買って来たとすれば、途中で枯れる心配はありません。もちろん手頃な苗を買うほうが一般的で、種から育てる苦労やリスクを負う必要はないでしょう。しかしリスクや苦労がある所には、対象を愛するための「思い入れの原理」が発生します。危険な所にこそ宝があるように。

ロープウェイで山に登るよりも、自分の足で登るほうが山頂に至った時の感動は大きい。何事も自分自身で作り上げて到達するほうが、世界に対する興味や愛着がわきやす。これは料理をすることであれ、絵のスタイルを作り上げることであれ、人生それ自体であれ、そこにはすべて同じ原理が働きます。「既にあるもの」に頼らずに、「自分の力でつくるプロセス」を大事にすることで、自分自身が接している世界は圧倒的に豊になるのです。

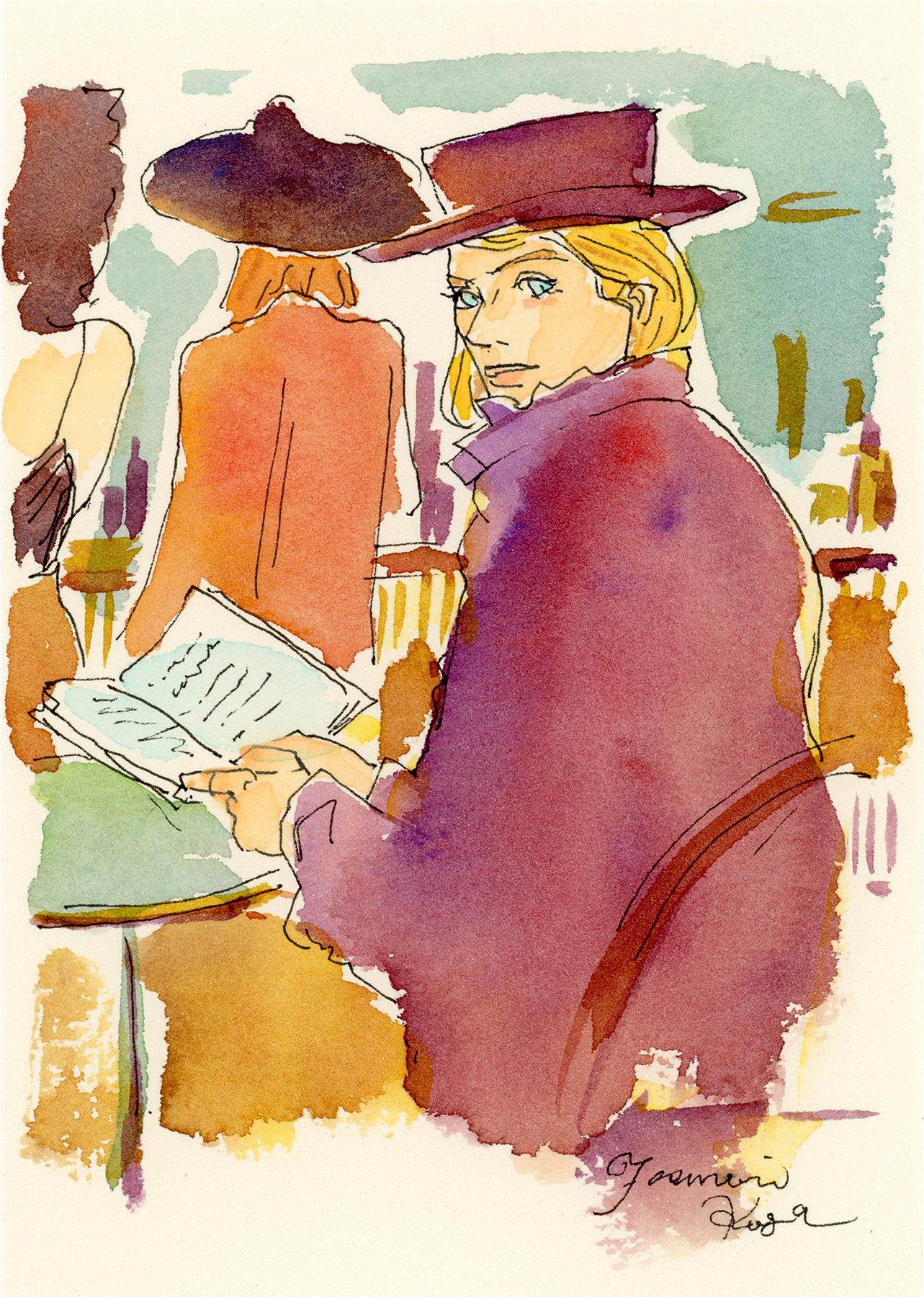

AUTOPOIESIS 214/ illustration and text by : Yasunori Koga

こがやすのり サイト→『Green Identity』