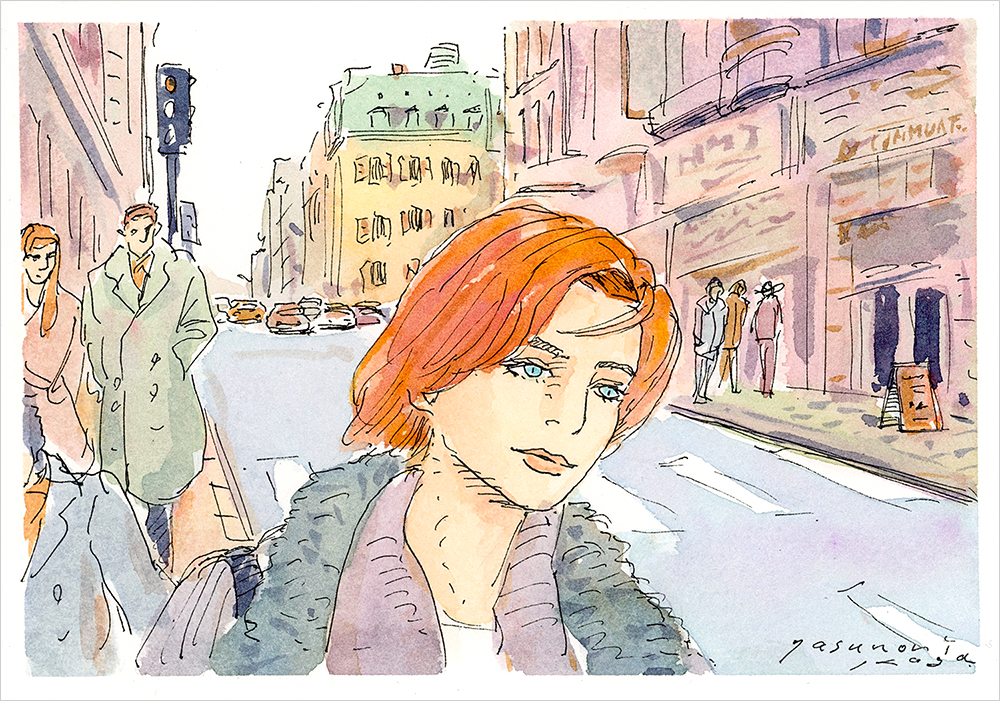

人は自分の意思に従って行動します。ただ本能に従うだけの動物との違いは「原始的な損得判断」を抑制できる知性的判断を持っているということです。しかし動物の本能といえる損得判断を抑制するにはエネルギーが必要です。抑える力が弱まるとすぐに本能が優勢になります。それを上手く抑制する「型」として文化がある。例えば食事は手づかみで食べる方が早いが、箸やフォークを使うという面倒な「型」で本能を抑制する。

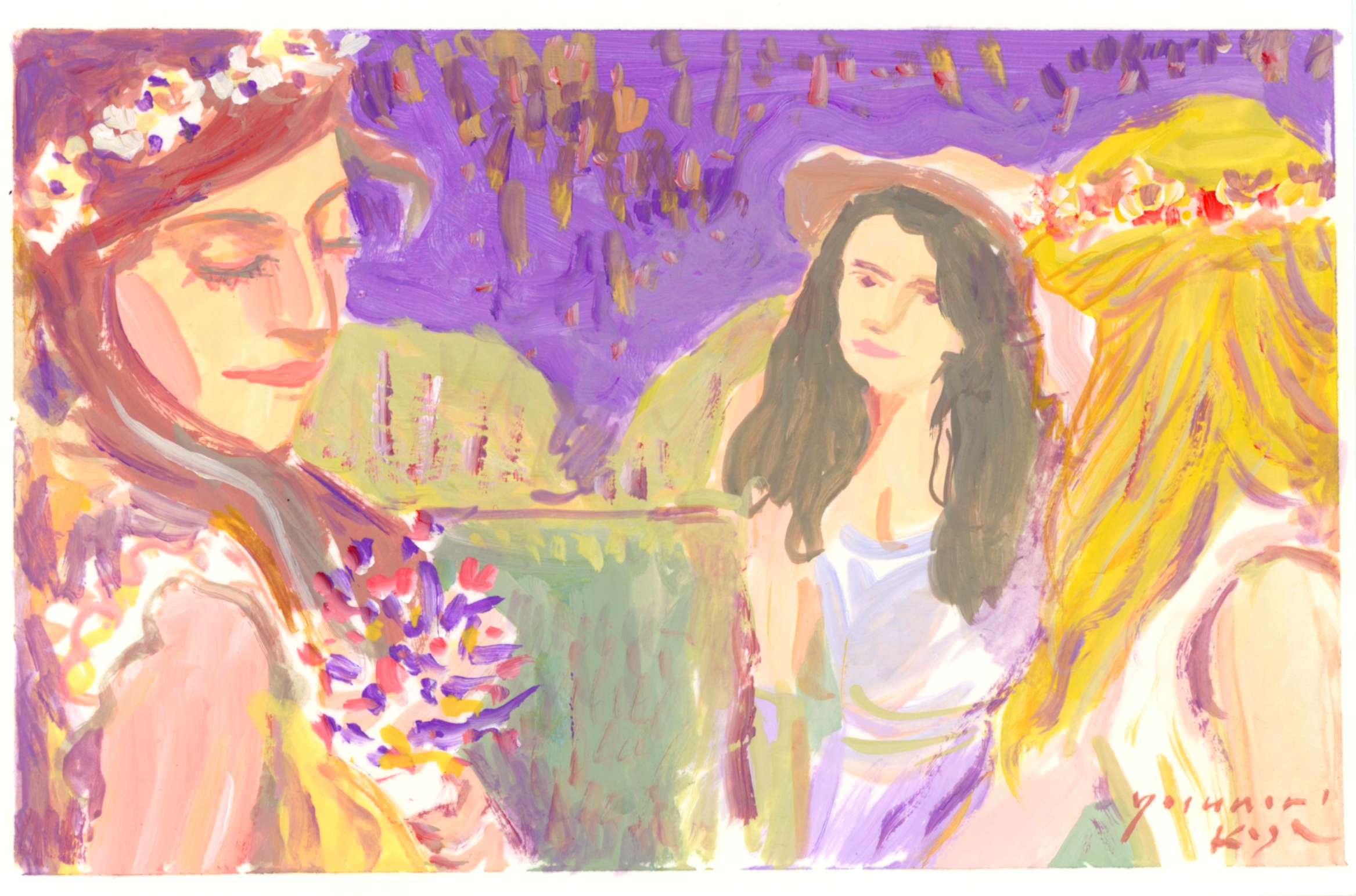

自分の意思に従うということは、本能(損得判断)を抑制して文化的な判断を優先するということです。つまり本能から自由になること。例えば世間体という集団の原理(群れの原理)は、個人の自由意思が抑制されることで成立します。集団心理学者のル・ボンも「人は群れると原始的になる」と言っています。その群れから自立することで自由意思が初めて確保される。高度に進化する個体もそのようなプロセスをたどります。手づかみの本能を拒否しえたものたち。

自分の意思が本当に自分のものなのか、あるいは世間体に従っているだけなのか。この区別をつけるのは難しい。社会に生きる上では世間体を完全に無視することはできません。しかしただ無防備に従えば本能優先という「原始的な病」に陥ることになる。そうならないためには、自分の中にエネルギーを作り出し、知的判断によって本能(損得判断)を抑制する文化的な「型」を作り出す必要がある。個人の自由意思(主体)はそうすることではじめて確保されるのです。

AUTOPOIESIS 174/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』