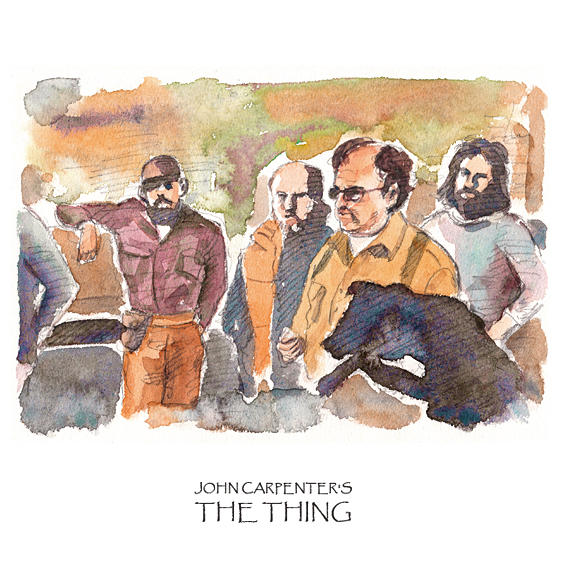

宇宙から飛来した謎の物体X。それは他の生物に接触し、姿をそっくりに変えることができる。 そんな物体Xと遭遇した南極観測隊は、仲間が物体Xではないかという疑心暗鬼の中、過酷な戦いを迫られる。

「見た目は本物であっても、中身は偽物」。監督のジョン・カーペンターは、このテーマに興味 があるようで、のちに「ゼイリブ」という映画でも再び取り上げている。擬態が蔓延した状況下 で起こる疑心暗鬼。これはSF映画であるとともに、社会批判の映画でもあるのではないでしょうか。

vol. 020 「遊星からの物体X」 1982年 アメリカ 109分 監督ジョン・カーペンター

illustration and text by : Yasunori Koga