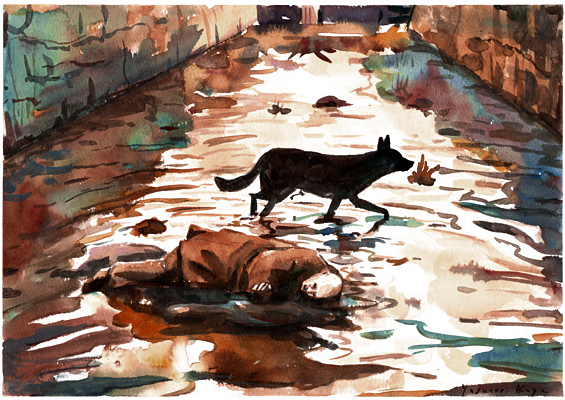

枯れた大地の広がるメキシコ国境地帯。そこで展開される時を越えた追跡劇。

公開当時に話題となった情なき殺人鬼は、アメリカ先住民のヘアースタイル。他の主要人物はみなカウボーイハットという出で立ちだ。この縮図は故郷を奪われた者の復讐劇という テーマを匂わせている。監督のコーエン兄弟がユダヤ系(ユダヤ人は故郷を喪失している)ということもあり、この物語にある種の共感をもって演出したのかもしれない。撮影監督はコーエン作品の常連、ロジャー・ディーキンス。彼の美しい映像が、あまりにも冷たい物語を芸術にまで高めている。

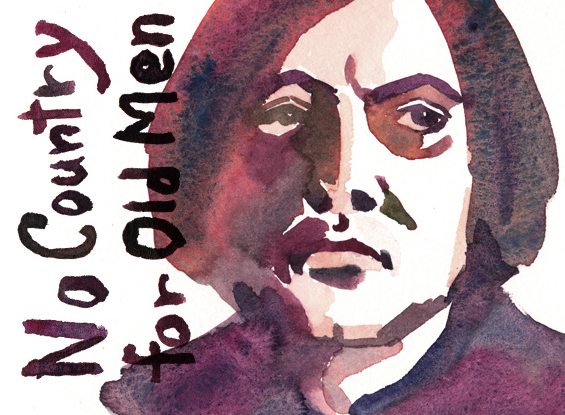

vol. 015 「ノーカントリー」 2007年 アメリカ 122分 監督:ジョエル/イーサン・コーエン

illustration and text by : Yasunori Koga