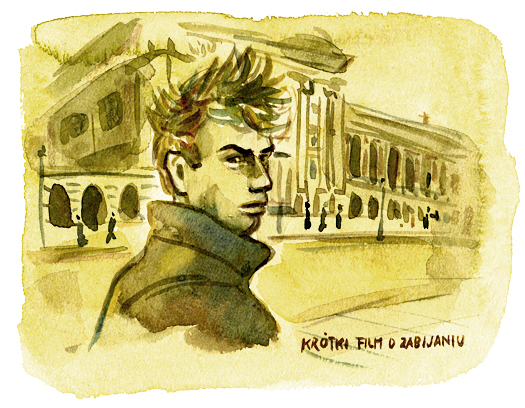

ある殺人者とある弁護士の物語。人はなぜ殺人を犯してしまうのか。そして殺人者を裁くことができるのか。映画の冒頭で弁護士はこう独白する「刑罰は復讐である」。

特殊なフィルターで撮影された、暗く視界の狭い映像。殺人者の心理と弁護士の苦悩がセリフではなくこの映像のスタイルによってダイレクトに伝わってくる。 これほど無駄のない手法で撮られた映画はそうそうお目にかかれない。ヘビーな主題だけに見る側も覚悟を必要とするが、ラストで胸をうたれること請け合いである。

vol. 011 「ある殺人に関する短いフィルム」 1988年 ポーランド 84分 監督:クシシュトフ・キェシロフスキ

illustration and text by : Yasunori Koga