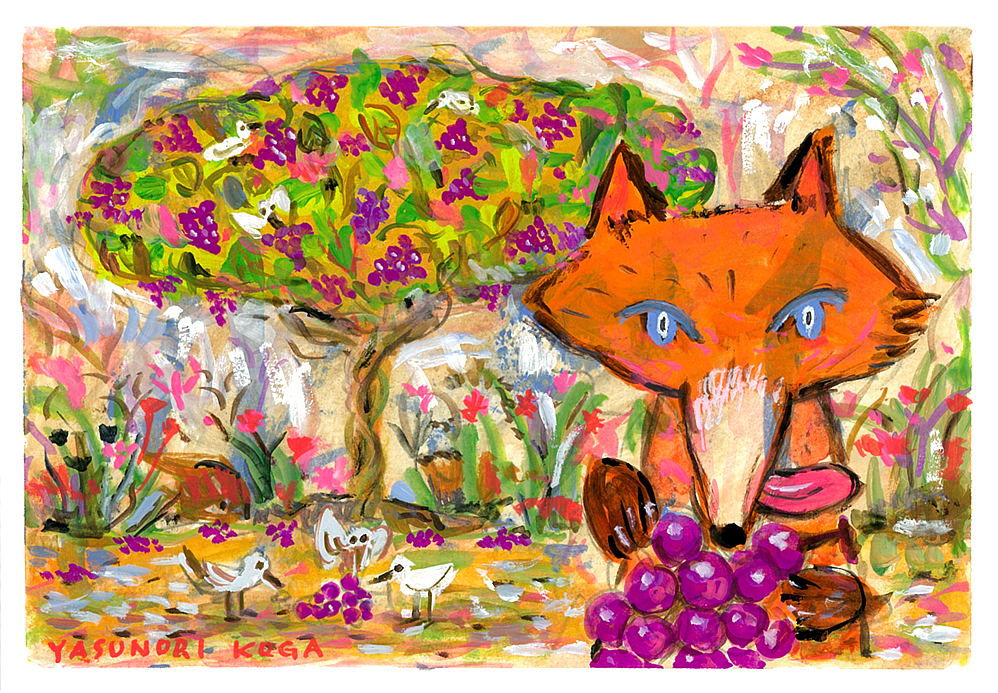

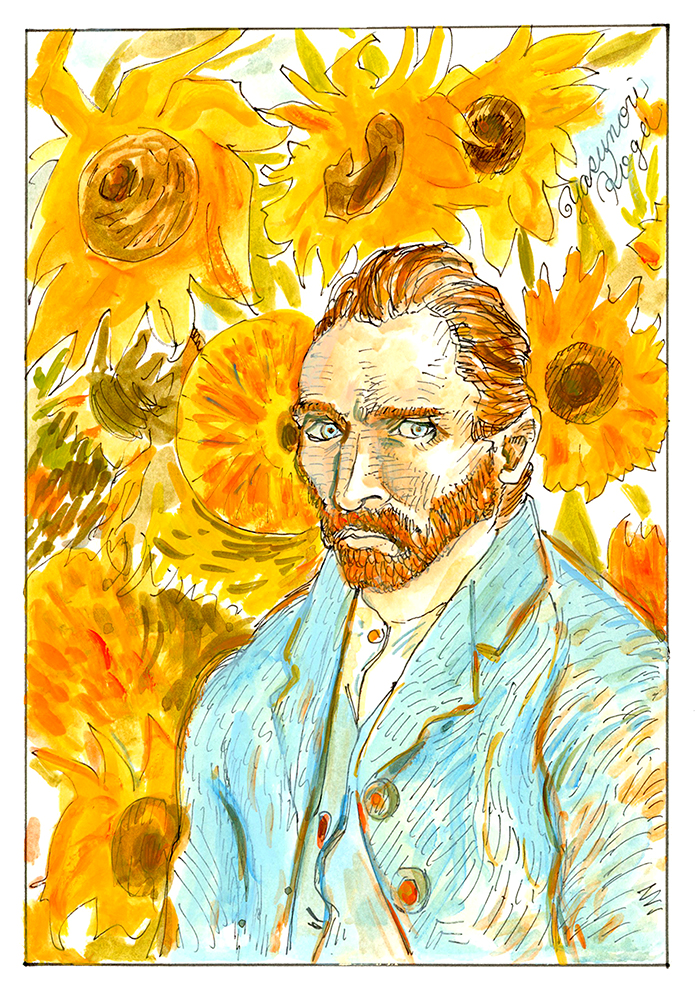

「絵に描いた餅は食えない」ということばがあります。これは役に立たないものの例えであり、絵は腹の足しにはならないということです。しかし絵を愛する人にとっては、この言葉がただ全てを「食べること」=「実用」の価値でしか計っていないことは明白です。しかし「身体の栄養価」は食べ物にはあるけれど「精神の栄養価」は絵のほうが断然高いのです。ゴッホの絵には世界中の人が列をなして並び、感動して帰っていきます。

絵に描いたのもは空想であり非現実である。だから食べることができない。価値がない。この考え方は一見リアルな現実主義者のようです。しかし全てを実用で捉え、数量化できるものだけに価値をおくと、心が荒んできます。現代のような行きすぎた資本主義と経済は、精神の不安定を作り出す。物質的に豊かである反面、精神的な栄養失調の状態にあるからです。現実に対するファンタジー(想像性)が欠乏している。

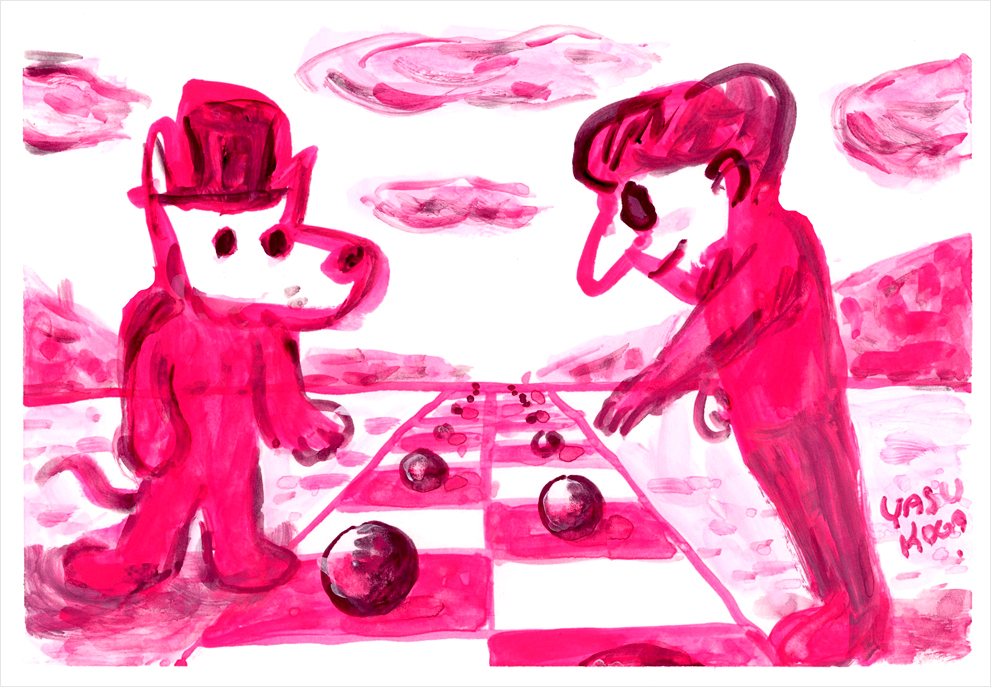

不足したファンタジーを補うため、人々は美術や映画、漫画やアニメといったファンタジーに没頭します。それは精神のバランスを取るためには欠かせないことです。しかし入り込みすぎて現実を見失う人も中にはいます。そういった不均衡を、ファンタジーに接しながらもほどよく回避する方法があります。それは「自ら創造する」ことです。現実(アナログ)において自分の価値(ファンタジー/非現実)を作り出すということ。これはある意味では矛盾です。しかし「矛盾を許容する力」が精神のバランスを作り出します。絵は食えないからこそ心の栄養となる。絵というファンタジーを、現実において“自分らしく描く力”が「心のバランスを保つ力」となるのです。

AUTOPOIESIS 130/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』