物事は上手くいったりいかなかったり。だからこそ上手くいったときは嬉しいし、挑戦する価値もそこにあります。なんでも思い通りにいく世界があればよいのですが、実際のところそれは非現実的な世界です。よって上手くいかないことをすべて排除しようとする考え方も、非現実的だと言えます。

たとえばスポーツで連戦連勝を重ねていたとします。負けなしが続く。しかしそれは長続きしません。必ず時間軸をのばしていくと勝率は平均値まで落ちていきます。つまり短期的な結果と、長期的な結果は違ってくる。そして生き残るには長期的に安定しているほうがいい。

長期的に安定し、なおかつ平均を少し上回る状態を維持する。それがある意味では最も実力がある人だと言えます。勝負ごとではよく6勝4敗でずっと続けている人が真の実力者であると言います。連戦連勝の人はその後、連敗する可能性がある。よってそもそも全勝に固執することが、考え方として誤りなのです。つねに6割上手くいけばいい、というスタンスでいく。4割は失敗でもいい、いや4割の失敗が必要だと。そうすると過度な失望や自己否定も起きにくく、本来の実力も自然に出やすくなります。成功という概念自体が、失敗を必要とする概念なのですから。

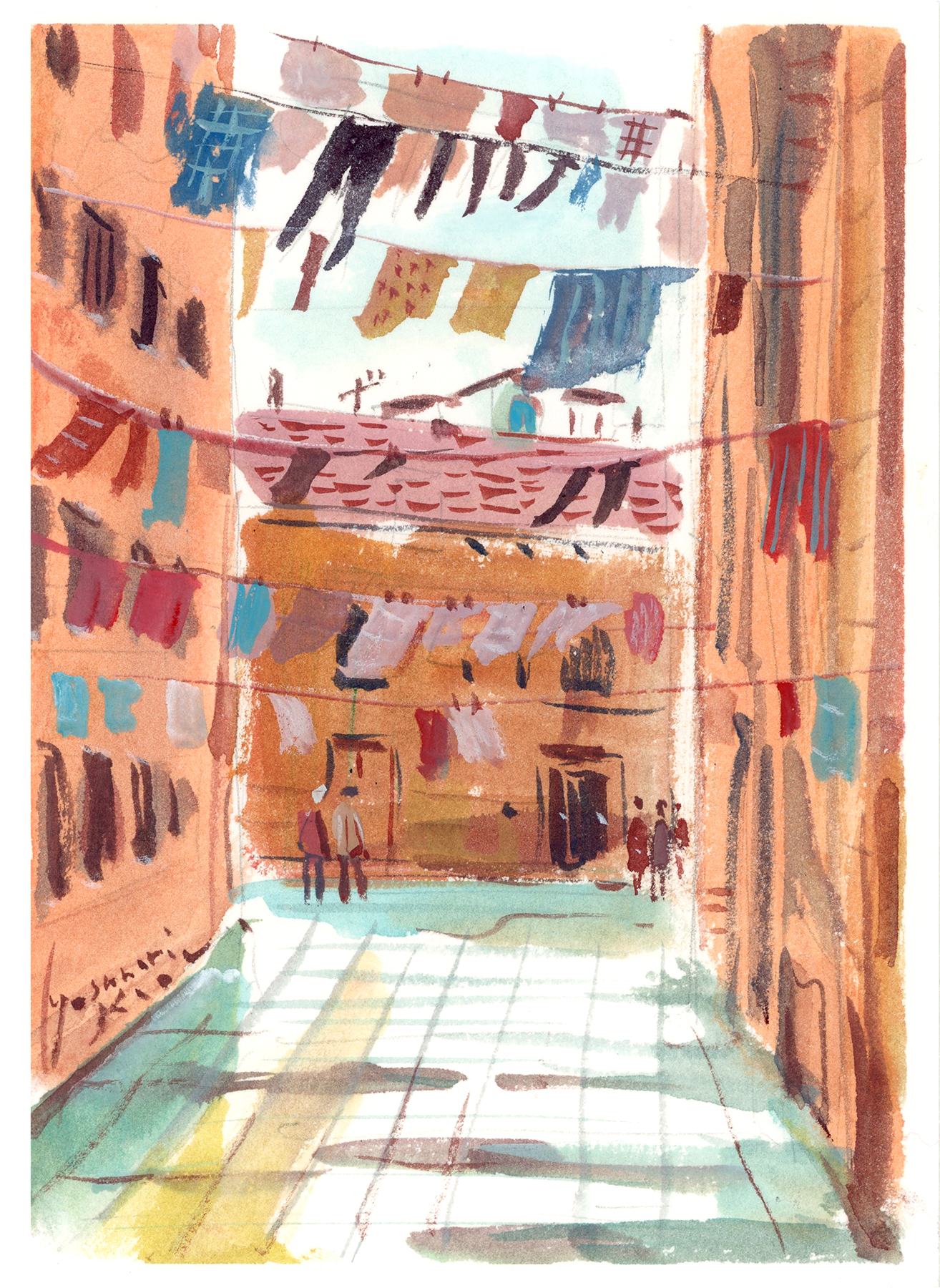

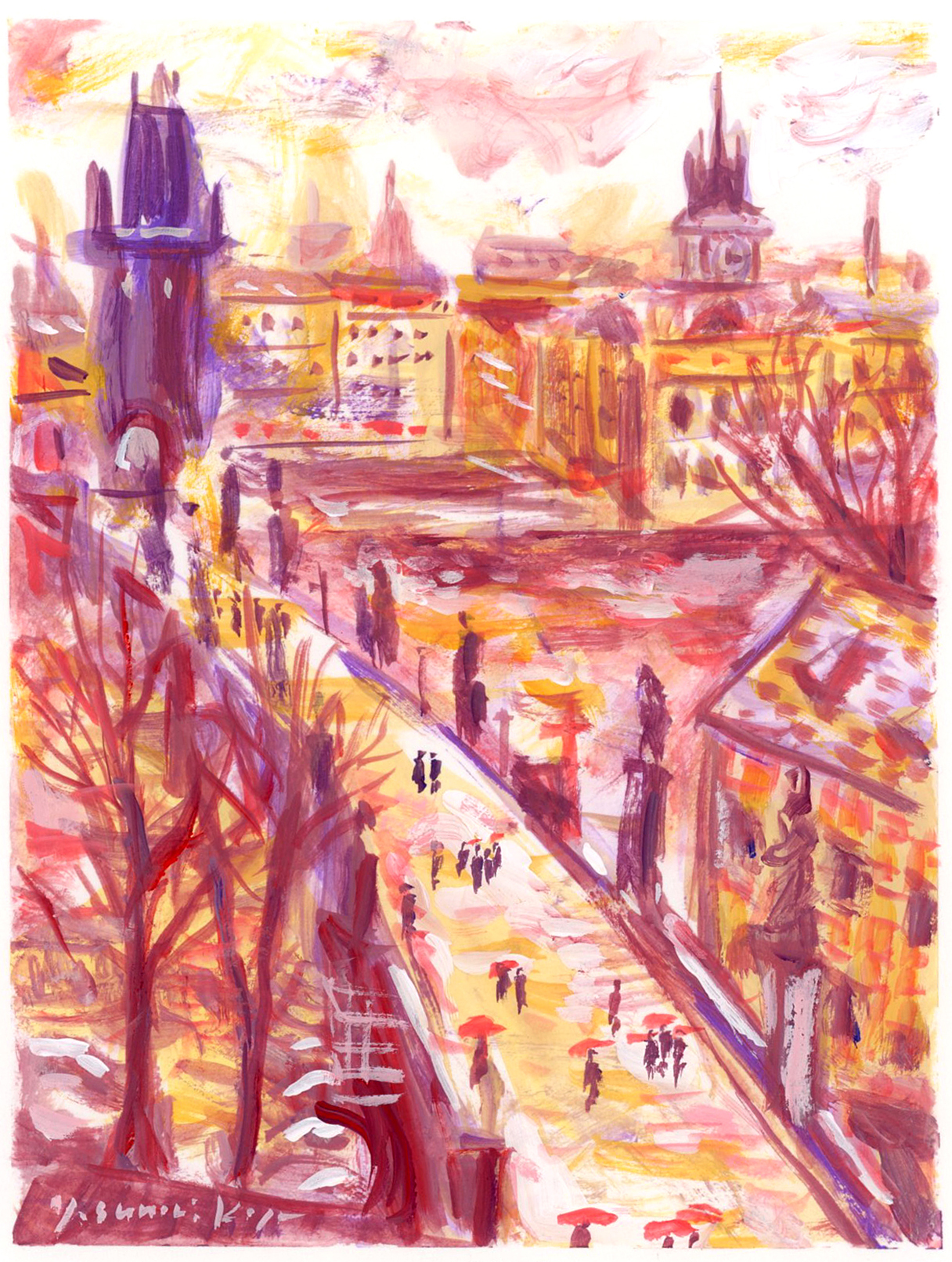

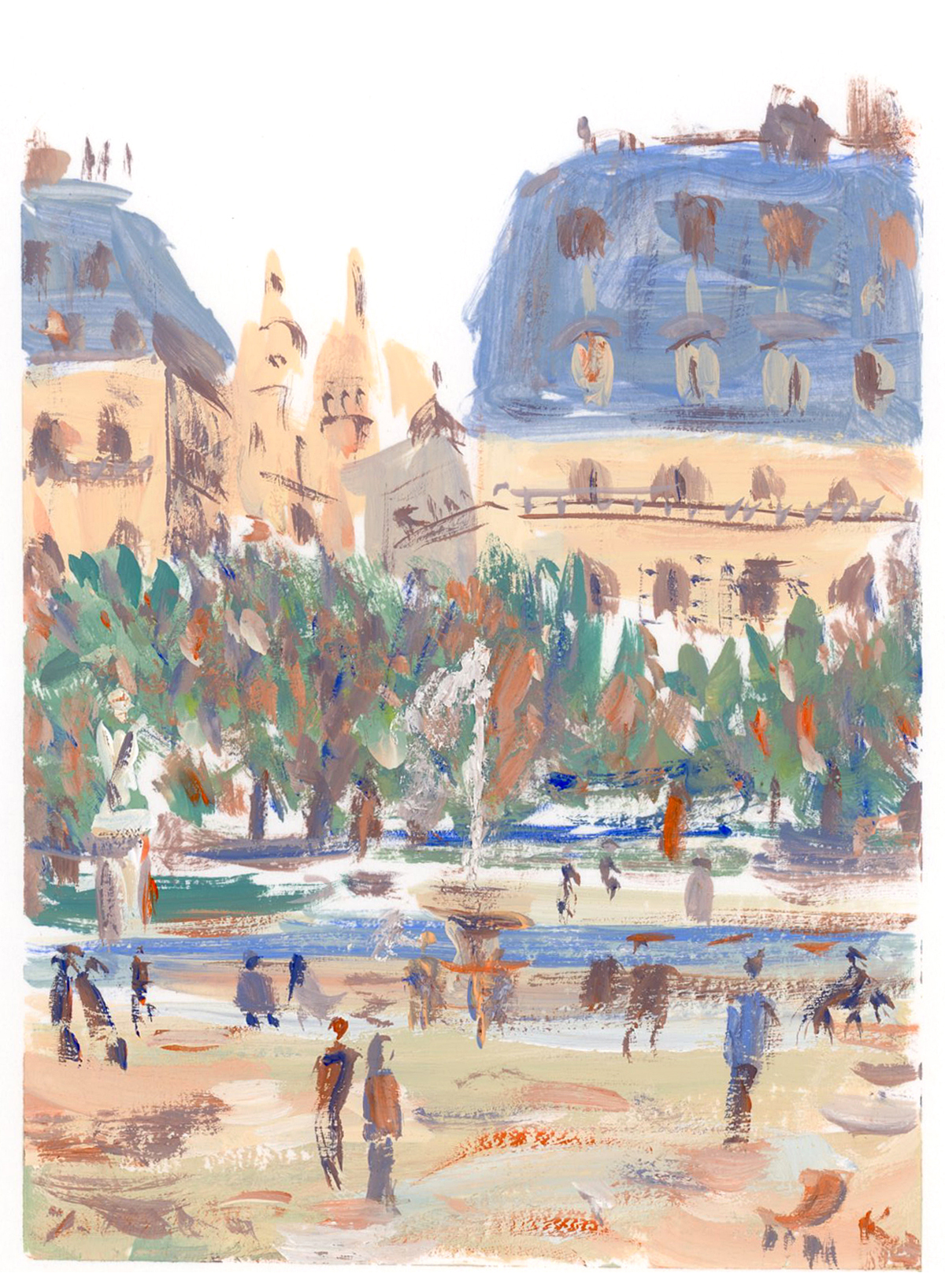

AUTOPOIESIS 235/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』

YKアートコミューン →『YK art commune』