人には意識と無意識がある。これは今や当然の概念となっています。そして意識を中心として日々生活をしている。何かを制御するときには必ず意識する必要があります。しかし歩行にしろ泳ぎにしろ、とくに身体で覚えたことは意識することをやめ無意識にまかせるようになる。逆にいえば無意識に任せないと、いちいち意識していたら動きがもつれてスムーズに行えない。こう考えると、無意識に任せたほうが、より早く正確に行える場合も多いということです。

無意識とは意識できない領域を指すことばです。意識できないけれどその領域があって、そこにいろんなことを任せている。さらに無意識には趣向があり、意識に反した好みや希望が隠されたまま見えない形で存在していることもあります。よって意識ではブルーが好きだと思っているけれど、気付いたらグリーンばかり選んでいる、ということも往々にしてあります。フロイトによると無意識とは意識のある部分を抑圧することで出来る。つまり何らかの理由で、隠して見えなくしているということです。その抑圧の原因は嫌なことであったりとマイナスの感情と結びついている。

抑圧された無意識の領域に、本当にやりたいことが隠されている場合、意識的にやりたい事との間に矛盾が発生します。そうなると行動が非生産的になり、同じ失敗を何度も繰り返してしまう。とくに「私には無意識などない」と高を括っていると、意識と無意識の間にねじれが起こりやすい。私の意識はこう思っているけれど「自分の無意識はどうだろうか」と考える余裕があるほうが、意識と無意識のねじれは少なくなります。そして自分なりの方法で「無意識の自分」を知っていく。この作業は通俗的な意味での「大人になる」というプロセスに欠かせないものです。そして「汝自らを知れ」という普遍的な格言に対する最も有効な手段でもあるのです。

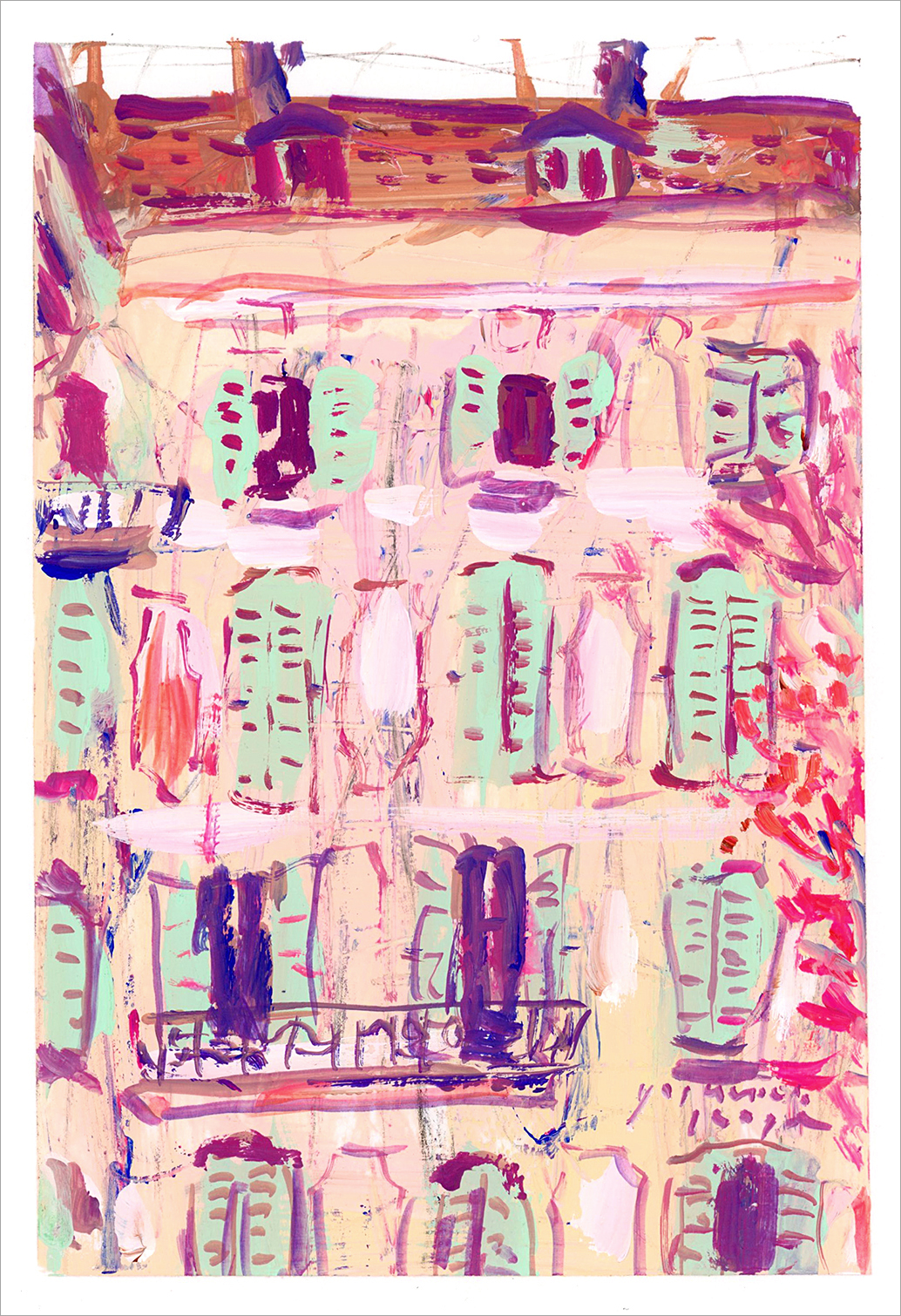

AUTOPOIESIS 199/ illustration and text by : Yasunori Koga

こがやすのり サイト→『Green Identity』