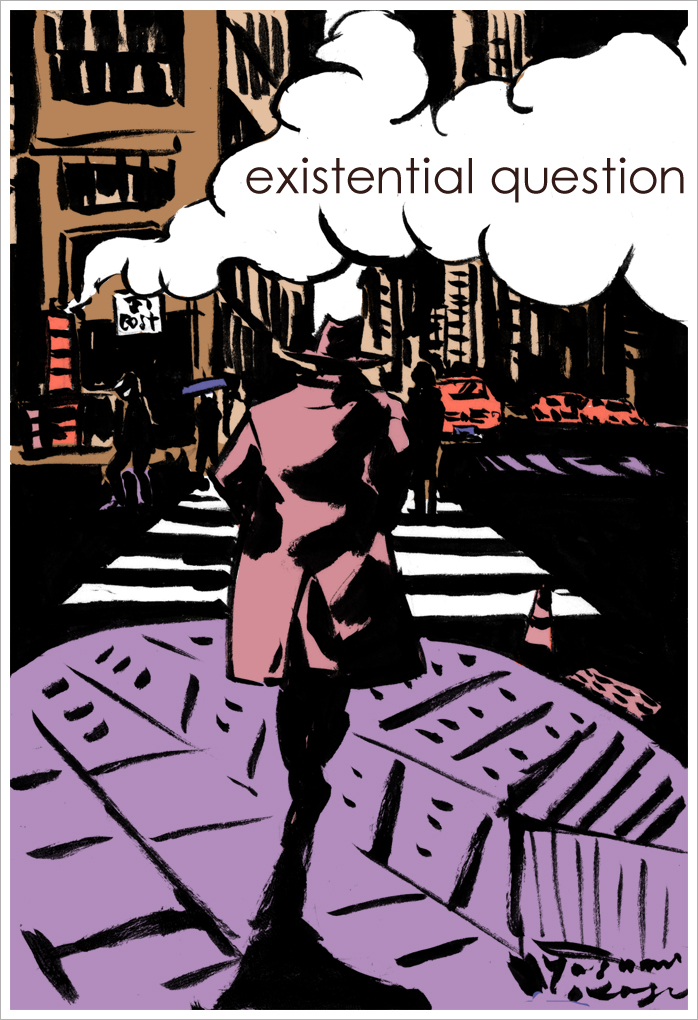

実存という言葉は日常ではほとんど使われません。実存とは哲学の言葉で、社会的な役割を超えた、自己の存在のあり方のことです。そのような深いことを話し合う機会などそうそうないので、この言葉は一般化していません。しかし長く生きていると、実存的な問いが自分に沸き起こることになります。自分は何者であり、どのように生きるべきなのかと言った根本的な問いです。

実存的な問いを避け、考えないように生きることは出来ます。別の仕事などに忙しくしていたり、何かに没頭していれば考えなくて済みます。しかし逃げていても必ず実存的な問いは追いついてきます。定年後に鬱になるパターンなどはそれを示しています。よって早いうちから小分けにして考えておくと抵抗力が徐々についてくる。

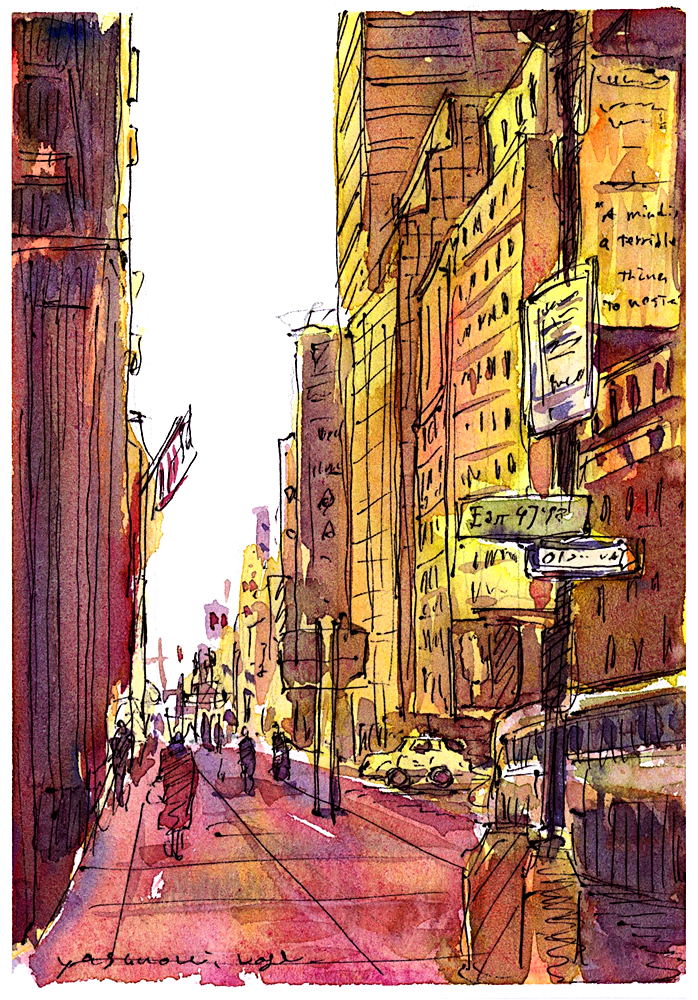

考えること以外にも、絵や音楽といった芸術によって自己を表現する術があると、それが自然に実存レベルの自己との交信につながる。自分のことを放置して、それ以外のことに没頭するだけでは決して解決しない実存的な問い。この世に自分自身が生きていることの証を、自分自身のなかでつかみ取る。その実感が、自分が生きる世界と精神を、真の意味で安定させるのです。

AUTOPOIESIS 163/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』