現代は情報化社会。ウェブで何でも検索できる。つまり自分で考えなくても誰かが整理して教えてくれる。さらにツイッターなど目的以外の情報がどんどん差し込まれてくる。よって知らぬ間に大量の情報を目から入力していることにもなる。あまりに情報が多くなると、選択することが難しくなる。自分の中にある基準も曖昧になる。

自分という基準が薄れると選択が難しくなる。逆にいえば、選択が難しい状況が続くと自分というものが見失われやすい。現代のような情報の氾濫状態では、情報の濁流にのまれやすく自分を見失いやすい。

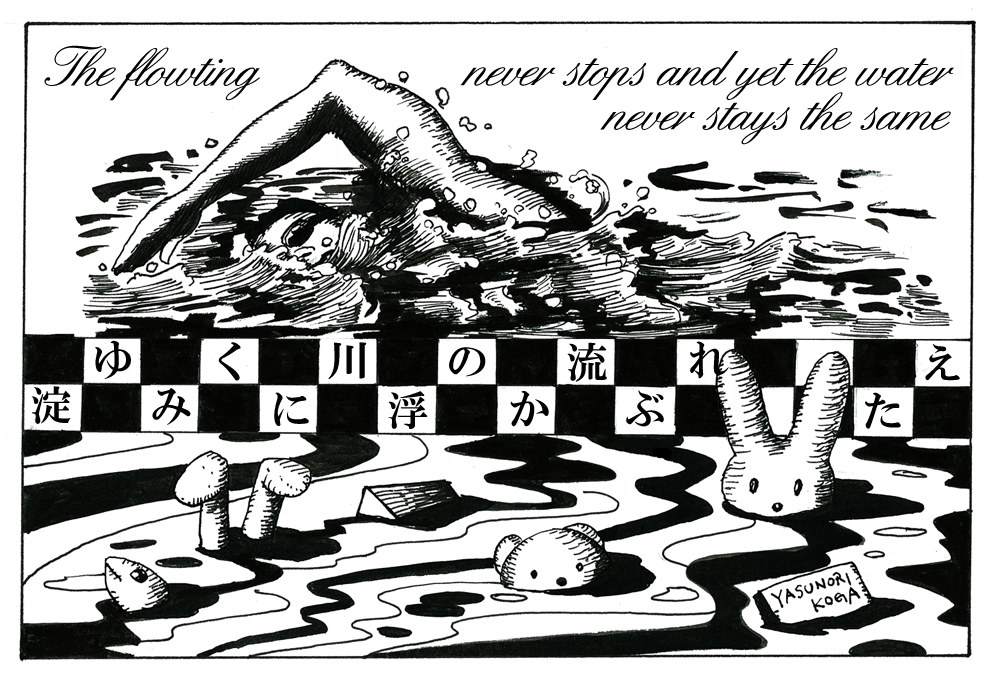

自分で選択して決定する。それは情報の洪水にのまれ、流されるのではなく、その中を目的をもって泳ぐということである。そのためには泳ぎ方を訓練する必要もあるし、またそもそもの目的を見出す感性が大事になってくる。

情報の濁流に流されずに、その上を目的に向かって泳ぐ。目的は泳いで向かう目的地であり前提である。こればかりは、自分の心を出発点として発見しなければならない。だから感性が必要である。これに対して泳ぎ方とは理性にあたるものである。情報の流れをかき分けて取捨選択する。つまりどれを取りどれを捨てるかという分析である。

捨てるものと拾うものを間違えると、目的地にはたどり着かない。そもそも目的地を持つことは、重い腰を上げての挑戦である。もしここで失敗を恐れると、挑戦を恐れて、それに繋がる情報の取捨選択も放棄するようになる。つまり流されるままになる。そうして自分を見出せなくなる。

情報の氾濫は、選択の放棄を招きやすい。そこに挑戦や好奇心を良しとされてこなかった人が、つまり結果を恐れる人が接すると、完全に流されてしまう。これは情報を完全に鵜呑みにするような教育の在り方にも原因があるかもしれない。情報の洪水をいかに泳ぐか。これは感性と理性の問題である。両方が上手く連動して初めて、上手く泳げるようになるのではないだろうか。

AUTOPOIESIS 105/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリのHP→『Green Identity』