全体主義の対局にある個性。それは比較によって現れる「差異」であり「違い」です。この「違い」はそれぞれが「別もの」であることを示しています。「別もの」であるということは、そこは「比較できないもの」だということです。同じものは比較できるが「別物」は比較できないのです。

たとえばキリン同士は比較できる。しかしキリンとカバは「別もの」なので本質的には比較できない。比較するとすれば、重さやサイズなどを数へと還元するしかない。しかしそれはキリンやカバの「存在のあり方」を破壊してしまいます。本質的に違うもの同士は比較できないのです。

比較によってあらわれる差異。そこに現れた「違い」は比較できない。キリンとカバはどちらも四本で歩き、心臓を持っている。しかし違う部分がある。そこがそれぞれの個性であり、比較できない部分です。キリンがカバと同じでありたいなら、無理に首を縮めて水の中で暮らさなければならない。

そもそも比較というものは、同じレイヤー上にあるものでないと出来ません。たとえば数学の点数どうしは比較できますが、国語と算数とを比較することはできません。もちろん数字上の比較はできますが意味がありません。数字による比較は便利であるとともに、一線を超えると意味をなさなくなるのです。

すべてを数にすれば比較できないものも比較できるようになる。しかしそのことで固有性は剝ぎ取られる。全体主義もその内部は数でしかありません。このように全てを数や部分へと分解するものの見方を「還元主義」と言います。「還元主義」は個性を解体する。「個性」とはその対極にある総合的なもの、全体的なものです。“分解すると失われてしまうもの”。いわば人体における魂にあたるものが「個性」だと考えられるのです。

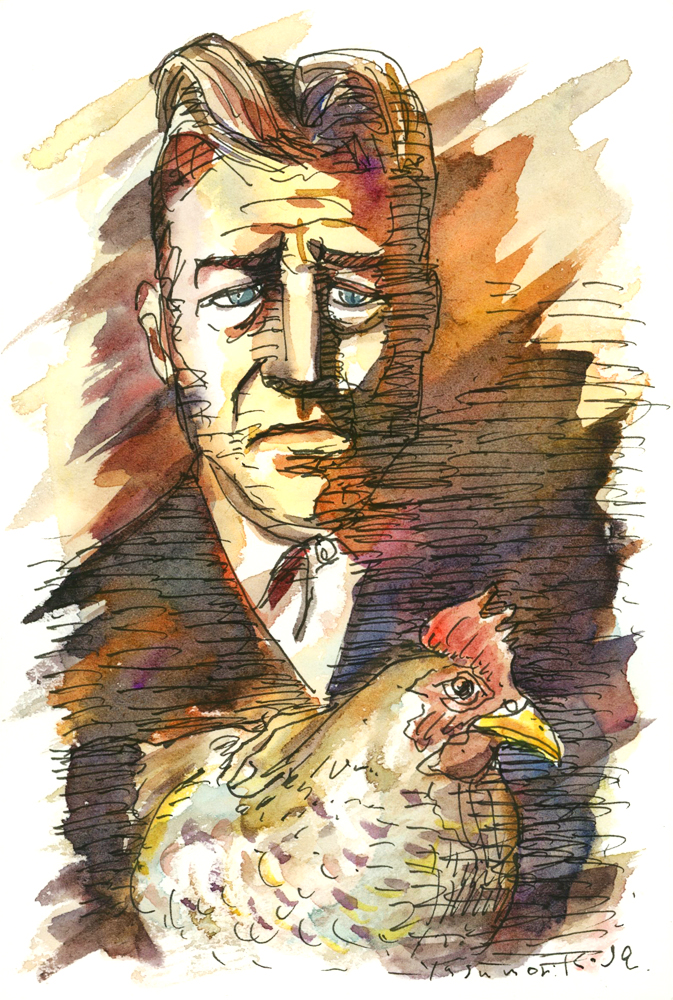

AUTOPOIESIS 0095/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリのHP→『Green Identity』