出口のない迷路から見えてきた月と、そこから発見した「相関性の原理」。入口と出口が重なり見分けがつかなくなった時、その構造はパラドクスとなり「内側しかない世界」となります。迷路の住人が外の世界と関係が切れたとき、あるいは外を否定し内部だけを肯定したとき、その構造は閉じて出口を失う。つまり外と内の相関性が失われた時、迷路は出入口を失い、脱出が不可能になるということです。

迷路の外と内の間に相関性が失われた時に、迷路は出口なき構造となる。ならば再び外と内の間に相関性を作り出すことで、出入口が現れるのではないか。相関性は類似点を言葉や数字で括ることで生まれる。逆により小さな違いを分類することで、相関性の原理を免れると書きました。つまりそれまでは迷路の外側が「外」であり世界の「全体」であった。しかし迷路に入り込むうちに、迷路の外側が忘れ去られ、内側だけが世界の全てになってしまったのです。

「資本主義的な相関性」から免れる方法は、数字や言葉による括りよりも、物事のリアルな「違い」に目を向け、注意深く分類を行うことでした。これとは逆に、出口のない迷路から脱出する方法は、外と内の相関性を取り戻すことです。つまり外と内が相関するレベルまで、内的に細分化した世界観を、大きく俯瞰して「全体を取り戻す」こと。そのためには細部を省略し、より大きな塊を全体として認識する必要があります。顕微鏡のレベルで世界を見ている限り、迷路の外と内が相関することはないのです。

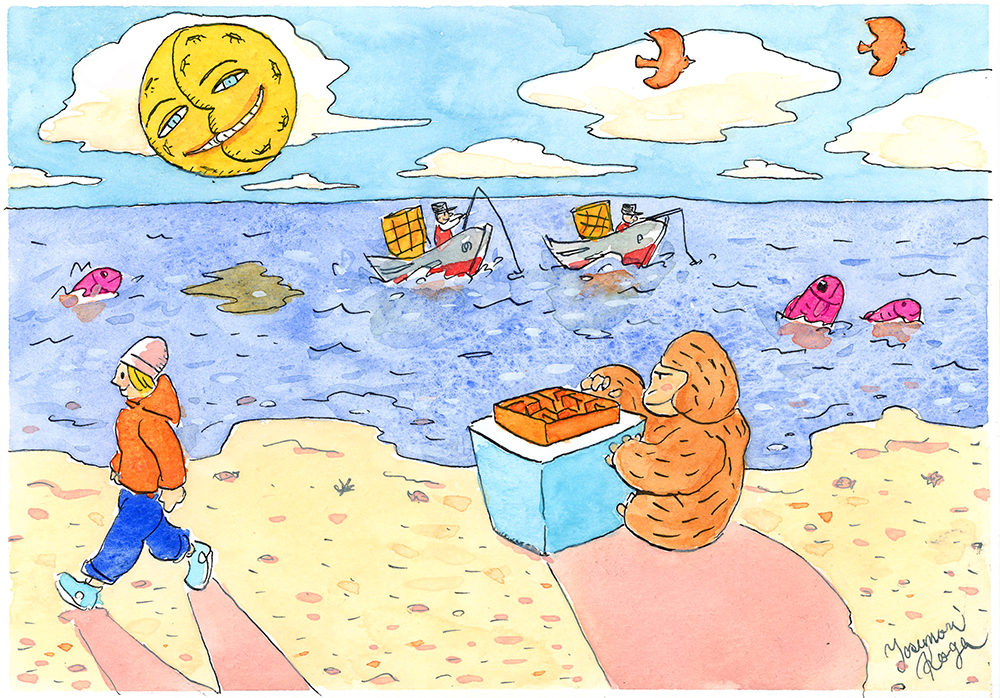

細部を省略し、より大きな塊を全体として見る。その全体をまた一つの分子として考え、その分子の集合体としての全体を見ていく。つまりマクロ的な視点を導入していく。このように「ミクロ視点からマクロ視点へのターン」を行うことで、迷路の外が見えてきます。この時点で迷路の内と外の相関性も回復される。出入口を探すまでもなく、私たちはすでに迷路の外に脱出したことになります。

資本主義的な負の相関性は「マクロ視点での記号化」(共通概念による括り)と「貨幣経済」が無謀議に結びつくことで発生しています。この「マクロ視点」と「相関性」という所では「迷路の脱出方法」と重なります。しかし資本主義的な「負の相関性」は言葉や数字による記号化が要です。そのことによって形骸化という大問題を引き起こしています。それに対する迷路の脱出に利用した「マクロ視点」の導入は、「イメージによる相関性の回復」に他なりません。私たちは数字や言葉を超えた「イメージを思い描く力」(想像力)を使うことで「記号的に不可能と思われる構造」を超えていくことが出来るのです。

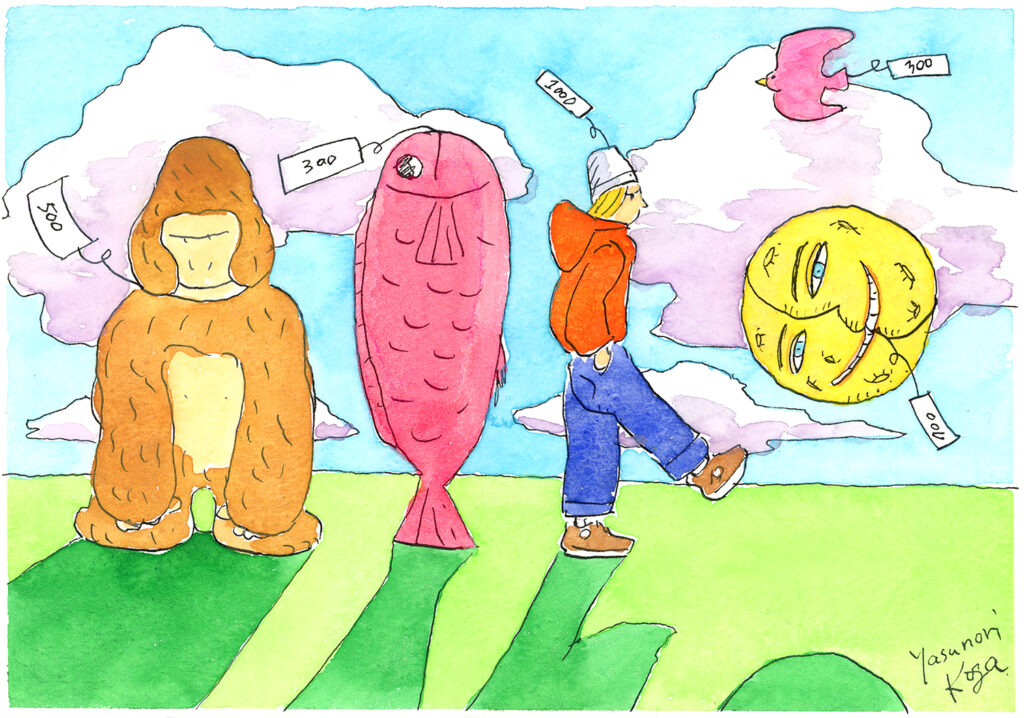

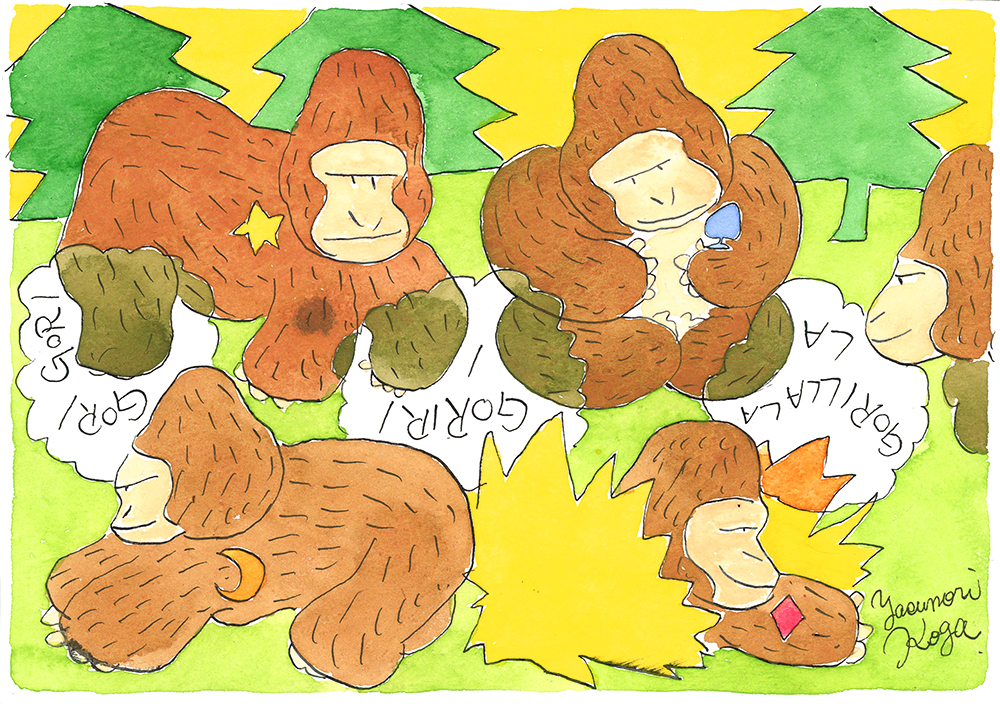

AUTOPOIESIS 0082/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリのHP→『Green Identity』