何事も正確さが求められる社会では、曖昧で不正確なものは排除される。たとえば曖昧さが入り込むとロケットは月へ到達しない。機械的な結果が求められる社会では、不規則なものはすべて迷惑なものになります。しかし、人間は機械ではないので、あまりに曖昧さや不正確さを排除しすぎると心の病へと傾きます。いまや人間の無意識が未整理で混沌とした状態であることは誰もが知ることです。そして西洋の合理主義が一つの限界にきているのはそのためだとも言われています。

高度経済成長と共に、西洋を模倣し追い越そうとしてきた日本も、合理主義による「曖昧さの排除」が社会を覆っています。しかし日本は古来より曖昧さを重視してきました。「情緒」や「もののあわれ」といった感覚は西洋の明確な美とは異なる曖昧さを含んだものです。音楽でも意図的に偶然や雑音を取り入れ、合理性とは別次元の豊かさや深みを出してきました。これらの美意識の根底にあるのは「複雑な自然の美」です。

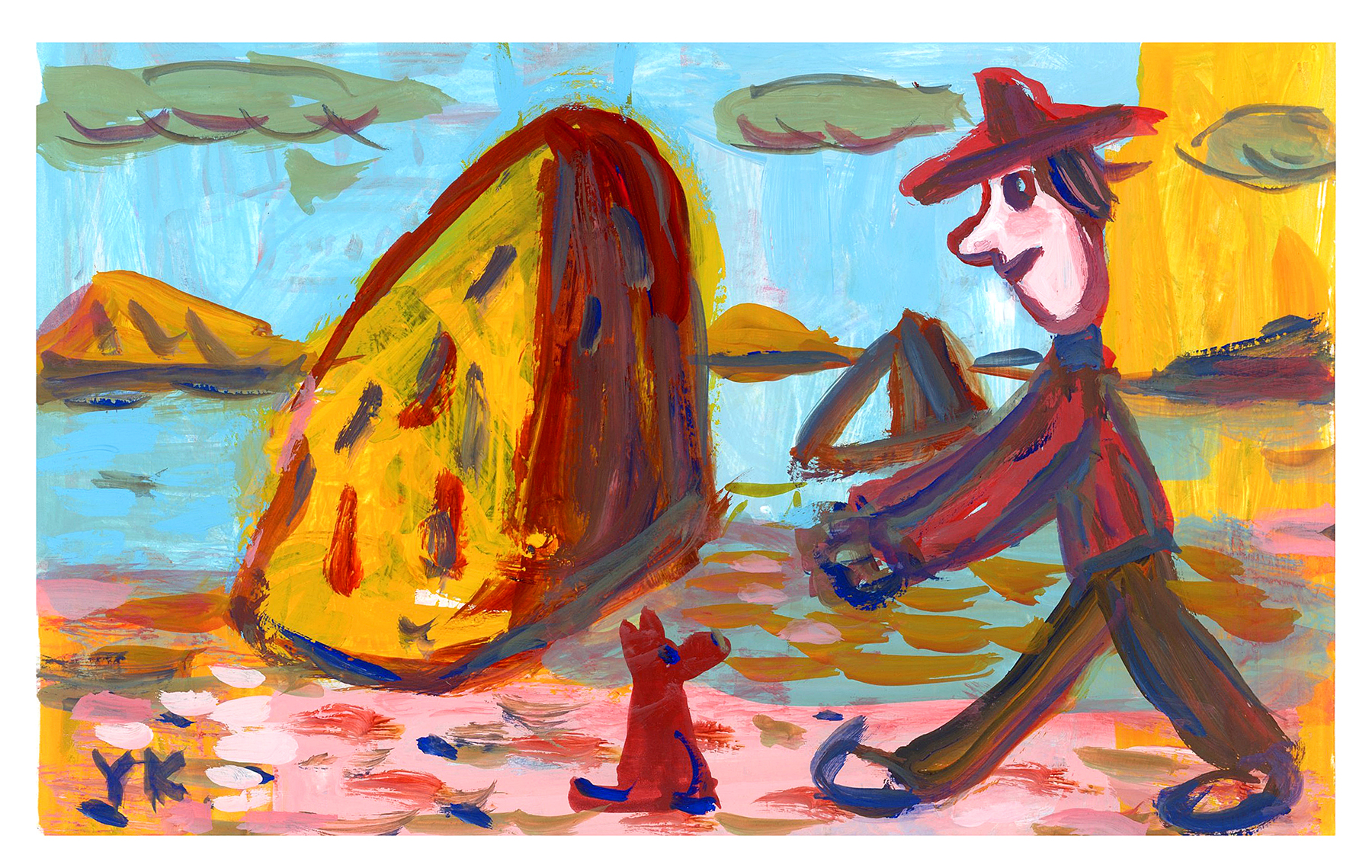

たとえば地面を覆う落葉の美しさは、整理された美とは対極にある混沌とした美です。日本人は自然を数理的、デザイン的に把握する(無駄の排除)よりも、全体(混沌)を直感的に捉えることを好んだ。つまり観察と整理により曖昧さを排除するのではなく、瞬間的に全体と一体化することに長けていた。この曖昧さを排除しない直感的な一体化が、日本人が古来より大事にしてきた認識方法の一つです。不正確でもいい、ノイズがはいってもいい。それらを含めたより大きな美と調和を目指す。日本人独自の心の安定も、不規則で曖昧なものを排除せずに享受し、たのしむことによって得られます。曖昧さやノイズが排除されたデジタル時代だからこそ、逆説的に曖昧さを含んだ「全体の美」を受け入れることが大切なのです。

AUTOPOIESIS 224/ illustration and text by : Yasunori Koga

こがやすのり サイト→『Green Identity』