植物を育てたいけれども、育て方が分からない。そんな時はネットで検索すればすぐに情報が手に入ります。どういった時期に何をすれば良いか、水やりの頻度は、直射日光に当てて良いかなど。しかしその情報どおりにやっても上手くいかない事があります。もちろんアクセスした情報が、根本的に間違っている場合は論外です。しかし情報に誤りがない場合に、それでも上手くいかない時は、個体差と環境差の問題があります。

植物は同じ品種でもそれぞれに個体差があります。とくに刺し技などのコピーではなく、種から育てられたものはそれぞれ微妙に個性が違う。よってセオリー通りにいかない「例外的な個体」がそこそこあるということです。その場合は世界に一つしかない個性を、徐々に把握しながら育てる必要があります。もう一つは環境差です。情報元の環境と100%同じということは原理的にありません。そこで情報元の環境との差を予測して対応する必要があります。

これは植物に限りません。個性があり育った環境が違うなら、一般化したセオリーを強引に採用することで枯れてしまう事があります。そうならないためには、どのような個性のものを、いかなる環境で育て開花させるのかを把握する必要ある。一般化したセオリーは一つの基準にしか過ぎません。そのようなセオリーと現実の個性に対する「適切な対応」は別次元のものです。セオリーを現実によって上手く修正したところに、成長と豊かな実りの可能性があるのです。

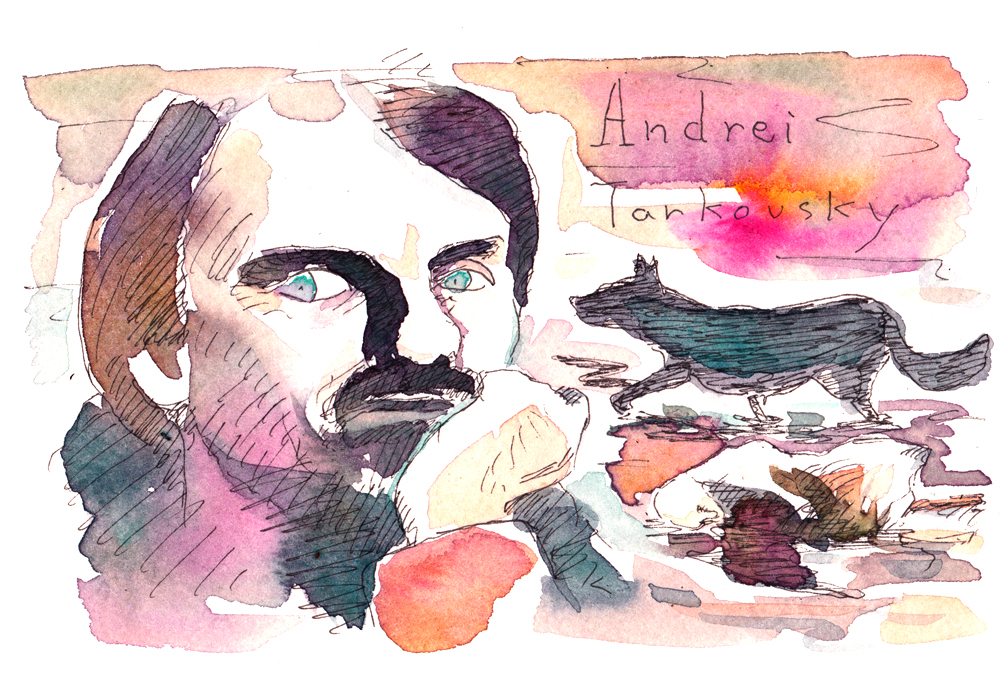

AUTOPOIESIS 139/ illustration and text by : Yasunori Koga

古賀ヤスノリ サイト→『Green Identity』